En el contexto del entrenamiento deportivo, la forma en que los entrenadores se comunican con sus atletas tiene un impacto directo sobre la calidad del aprendizaje motor. No se trata solamente de qué se enseña, sino de cómo se transmite. Así como un cirujano necesita precisión en sus manos, un entrenador necesita precisión en sus palabras.

La indicación verbal (verbal cue) representa una de las herramientas más utilizadas —y al mismo tiempo menos sistematizadas— en el proceso de enseñanza de habilidades motoras. Desde un “salta más alto” hasta un “mantén la espalda recta”, cada frase encierra una intención, pero no siempre logra generar el efecto deseado en el movimiento del atleta.

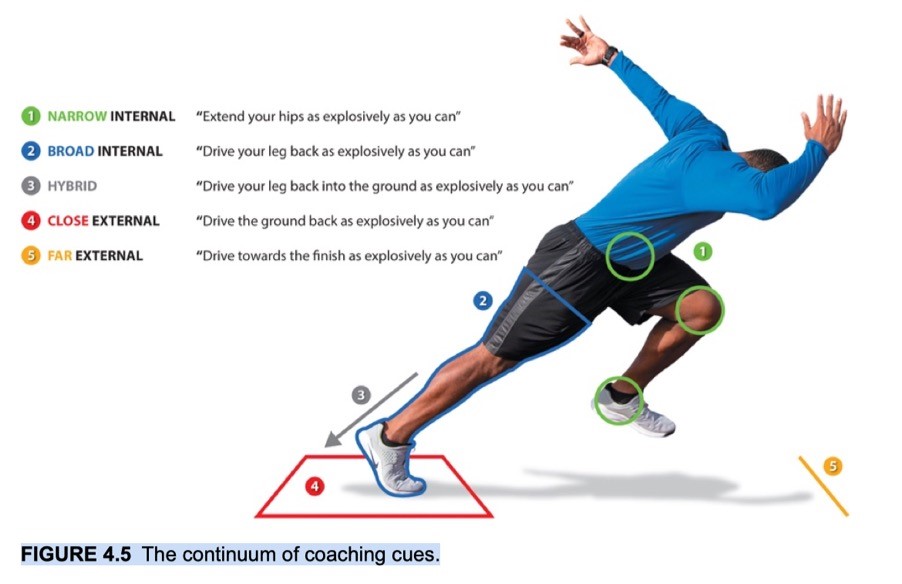

El libro The Language of Coaching de Nick Winkelman presenta un enfoque innovador que propone considerar el lenguaje como una herramienta de intervención motriz, capaz de modificar patrones de movimiento, facilitar la adquisición de nuevas habilidades y potenciar la transferencia del aprendizaje. Esta perspectiva parte de una premisa fundamental: las palabras moldean la atención, y la atención dirige el movimiento.

Una indicación verbal eficaz debe cumplir con tres condiciones esenciales:

En este marco, el lenguaje del entrenador deja de ser un simple comentario sobre la ejecución para convertirse en un canal de influencia sobre el sistema motor del atleta. Esta guía práctica se propone recorrer las claves de este enfoque, aportando herramientas concretas para mejorar las indicaciones verbales y optimizar el proceso de aprendizaje motor.

¿En los entrenamientos le sale, pero en el partido no?

Uno de los grandes desafíos en la enseñanza de habilidades motoras es distinguir entre adquisición y aprendizaje. Como entrenadores, solemos caer en la trampa de medir la efectividad de nuestra enseñanza por lo que vemos durante la práctica. Si el jugador realiza el gesto correctamente tras una indicación, asumimos que ha aprendido. Pero… ¿qué sucede en el partido, bajo presión y sin intervención? Ahí es donde se revela la verdad.

La adquisición se manifiesta en el corto plazo: se da una indicación, se observa una respuesta, y se juzga si fue correcta. Sin embargo, el verdadero aprendizaje es lo que ocurre cuando el entrenador ya no está hablando. Es decir, cuando el jugador debe ejecutar por sí solo, en condiciones cambiantes, y el gesto técnico aparece de forma consistente.

Winkelman lo resume claramente: “el silencio del entrenador es el mejor test del aprendizaje”. He ahí la maestría de los grandes: se revela en el silencio.

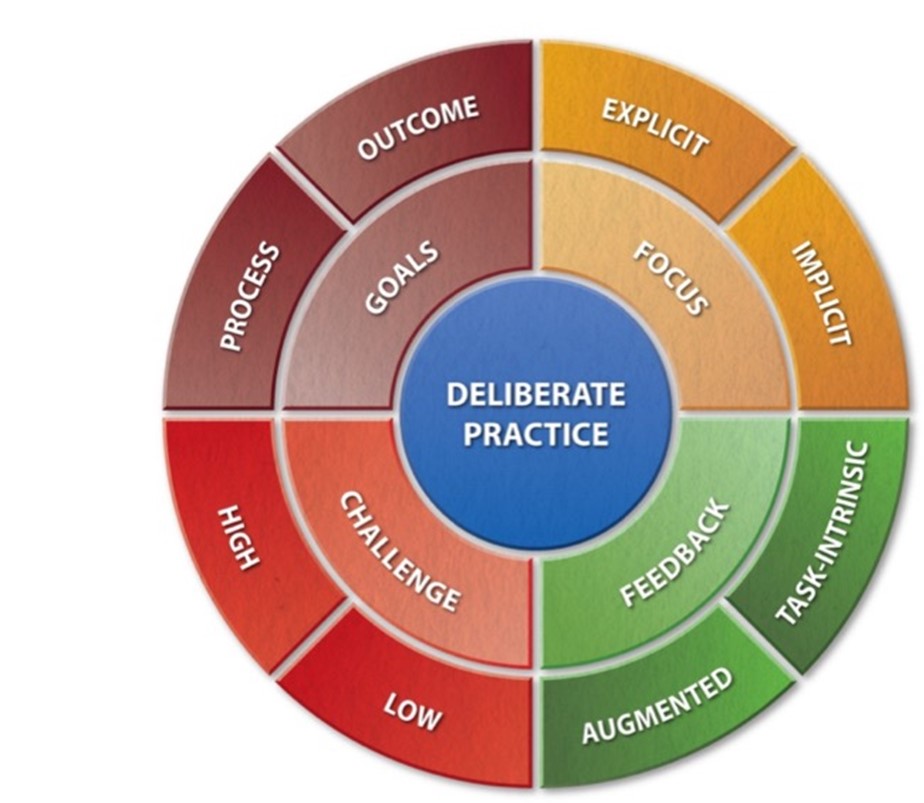

Además, no toda práctica produce mejora. La repetición mecánica sin un propósito claro puede consolidar errores o limitar el progreso. Por eso, el concepto de práctica deliberada se convierte en un pilar del aprendizaje eficaz.

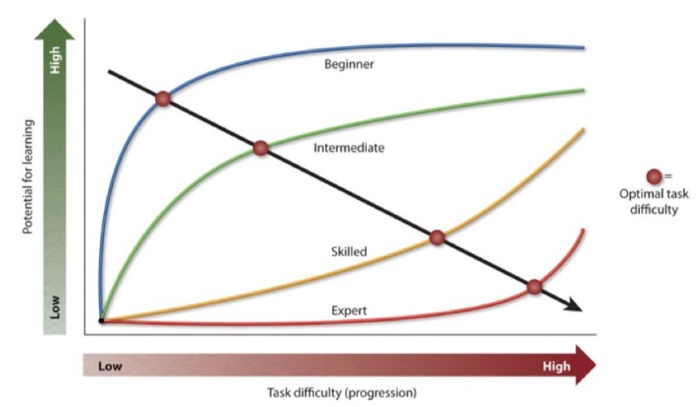

La práctica deliberada se define como un entrenamiento estructurado, orientado a la mejora continua y que exige al atleta salir de su zona de confort. No se trata de acumular horas, sino de exponerse al desafío adecuado: lo suficientemente difícil como para provocar adaptación, pero no tan complejo como para generar frustración.

Este concepto se sostiene sobre tres pilares:

El punto ideal ocurre cuando el atleta trabaja en la intersección entre desafío, foco y oportunidad de mejora. Esta “zona dulce del aprendizaje”, como la llama Winkelman, ofrece una carga cognitiva óptima: ni tan baja como para aburrir ni tan alta como para bloquear. Desde un punto de vista estadístico, se sitúa alrededor de un 50% de aciertos en fase de aprendizaje, y cerca del 80% o más en fase de consolidación.

Para lograrlo, muchos autores sugieren el uso de cambio y variabilidad controlada como agentes que promueven esa “incomodidad necesaria” para aprender.

Uno de los descubrimientos más robustos en la ciencia del aprendizaje motor de las últimas décadas es el impacto del foco atencional sobre el rendimiento y la adquisición de habilidades. Lejos de ser un detalle menor, la forma en que el atleta dirige su atención durante la ejecución puede marcar la diferencia entre mejorar o estancarse.

El foco atencional y el arte de construir atención eficaz

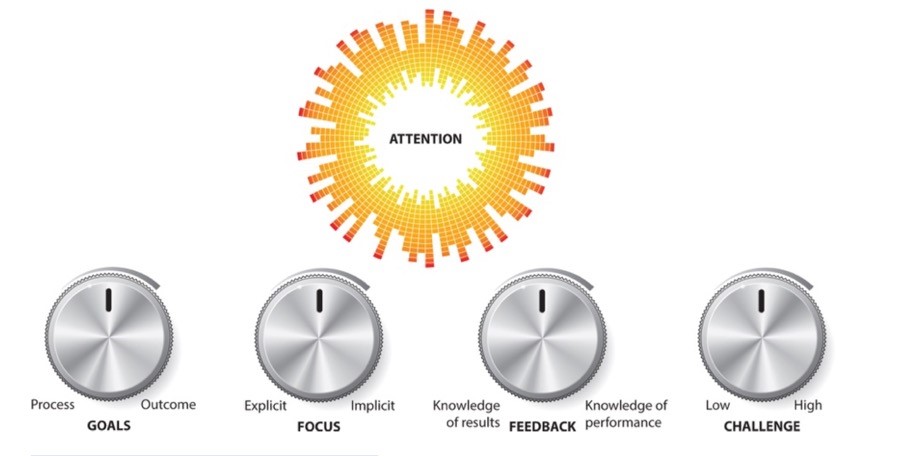

Uno de los principales desafíos en la enseñanza del movimiento no es tanto qué decir, sino cómo construir el foco correcto de atención. En realidad, el ser humano solo puede enfocarse en una cosa a la vez: la multitarea es un mito. Lo que ocurre es un cambio rápido entre focos (lo que se conoce como task-switching), pero no una atención compartida entre múltiples estímulos. Cada vez que intentamos atender a más de una cosa, el rendimiento disminuye. El mejor símil es el del cerebro como un reflector: enfoca un solo punto por vez.

La tarea del entrenador, entonces, es construir un único foco de atención, dirigido con claridad y brevedad.

No mas de un foco por vez:

La regla de uno: una indicación por repetición

Una de las reglas de oro de la practica deliberada

Una sola indicación por intento.

Esto ayuda a evitar la sobrecarga cognitiva y promueve una atención focalizada. Si se desea trabajar varios aspectos, se hace por capas: una por vez, permitiendo que el atleta integre cada cambio de forma sólida.

Primero lo inseguro o potencialmente dañino, luego lo vital para el movimiento, y por último los detalles. Para cada cosa su tiempo: horas, días o semanas. Integrar y continuar. Dejar hacer, observar, y volver a intervenir si es necesario. Esto puede volverse tu mantra a la hora de enseñar y esperar la cosecha del aprendizaje.

¿Como deben ser los focos atencionales y sus indicaciones?–> claro, corto y familia

Dado que la mente divaga cerca del 50% del tiempo, es clave ser estratégicos con las palabras. El foco se disuelve con facilidad, por eso las indicaciones deben ser:

Si el mensaje es muy largo o técnico:

Por eso se desarrollan keywords (palabras clave), que esconden significados más amplios en una sola palabra. Más adelante se profundizará este recurso.

¿Que debemos como entrenadores hacer primero?

Primero observar, luego observar…

Como entrenadores, la primera tarea no es hablar, sino observar. Y hacerlo de manera continua:

El foco atencional se clasifica en:

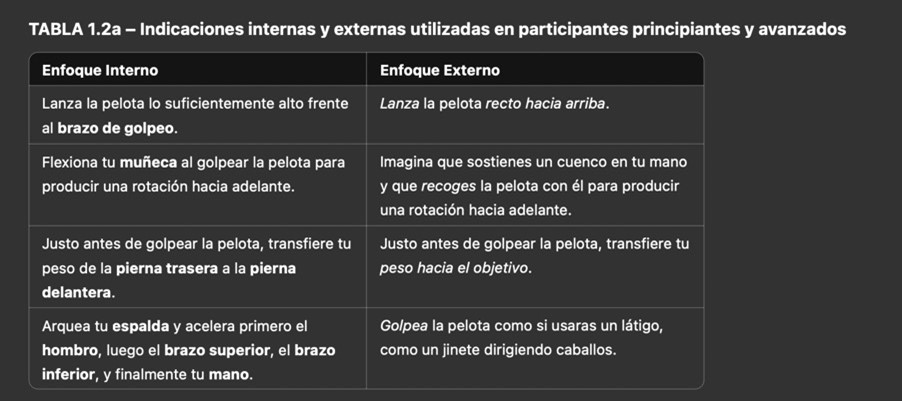

Las investigaciones citadas en The Language of Coaching muestran de forma consistente que el foco externo mejora el rendimiento inmediato, facilita el aprendizaje duradero y aumenta la transferencia a contextos reales. Esto ocurre porque libera recursos cognitivos, promueve un control motor automático y reduce interferencias conscientes en gestos que deben fluir naturalmente.

En próximos apartados, exploraremos ejemplos prácticos y herramientas para implementar estos conceptos en el día a día del entrenamiento.

Por qué el foco externo mejora el rendimiento y el aprendizaje

El foco externo promueve:

Estas ventajas se mantienen incluso bajo presión, fatiga o estrés. Para los entrenadores, esto implica un cambio: de indicar “qué hacer con el cuerpo” a sugerir “qué lograr con el movimiento”.

Ejemplos prácticos:

Beneficios del foco externo:

Los momentos de presión —partidos, evaluaciones— prueban la solidez del aprendizaje motor. El tipo de indicación puede marcar la diferencia entre fluidez y bloqueo.

Constrained Action Hypothesis (Hipótesis de Acción Restrigida)

Esta hipótesis sugiere que el foco interno interfiere con la automatización, ya que induce al atleta a “pensar” el movimiento, entorpeciéndolo. En cambio, el foco externo favorece una ejecución fluida.

Ejemplo:

El cuerpo está mejor adaptado a lograr resultados que a controlar conscientemente cada detalle. Darle un objetivo claro —a través de imágenes o analogías— permite liberar las restricciones del movimiento.

Estrategias bajo presión:

En definitiva:

Menos palabras. Más de lo conocido.

Una apartado aparte para la MEMORIA y su vinculación con el hacer mas que con el decir:

Memoria explícita vs. implícita

En fases iniciales, se usa la memoria explícita. Pero el objetivo es pasar a lo implícito, donde el gesto es automático y estable.

Esto se logra reduciendo instrucciones internas y usando foco externo y analogías. Así el movimiento se “archiva” como unidad integrada. L amemoria funciona bajo asociaciones por ende el sujeto debe REPETIR para poblar sus sensaciones, debe atender para mejorar y finalmente hacer consciente desde la autoexplicacion narrativa para completar el bucle de memoria.

Aquí la clave es estar en dejar de creer que explicar lo que se hace es suficiente, si bien son circuitos conectados ambos responden a tipos de memorias diferentes, el hacer y el decir van por caminos ¡distintos!.

El valor del error y la retroalimentación sensorial

El ensayo-error es clave en la memoria motora. El error señala ajustes necesarios. Si la retroalimentación es clara, el atleta puede corregirse. Debe:

El aprendizaje se fortalece cuando el atleta siente el error, comprende su causa y corrige desde la experiencia.

Asociaciones, contexto y señalización

El entorno condiciona la recuperación de habilidades. Cuanto más parecido al de la competencia, mayor la evocación.

Está probado que la regla de las 10.000 horas es una falacia, lo que realmente expone a la experticia de los sujetos es:

El lenguaje del entrenador no solo informa: activa memorias, crea asociaciones y facilita el acceso a habilidades. Se convierte en un puente entre lo aprendido y lo ejecutado.

En la segunda parte de este blog, pasaremos del concepto a la acción. Exploraremos estrategias prácticas, ejemplos reales y claves concretas para diseñar indicaciones verbales que realmente marquen la diferencia en el campo o en el gimnasio.

Este contenido está basado en el libro The Language of Coaching de Nick Winkelman, una obra que logra unir ciencia y práctica en el arte de enseñar el movimiento.

→ Te invito a seguir leyendo y descubrir cómo aplicar estas ideas de forma efectiva en tus entrenamientos.

AGRADECEMOS AL PROF PABLO PRIOTTI POR COMPARTIR CON NOSOTROS ESTE RESUMEN