Prof ARABI, SEBASTIAN

Se analizaron los datos recolectados durante dieciséis semanas consecutivas de seguimiento, comparando variables neuromusculares derivadas del tirón isométrico de medio muslo (IMTP) y del salto con contramovimiento (CMJ) en jugadoras de vóley de élite.

El análisis se basó en el cálculo de promedios semanales por posición (armadoras, centrales, puntas, opuestas y líberos), a fin de representar de forma más estable la evolución neuromuscular de cada rol durante la temporada. Se evaluaron la fuerza máxima, tasas de desarrollo de la fuerza (RFD) a 100, 150 y 250 ms, y parámetros del salto como RSI_mod y otras métricas complementarias del CMJ.

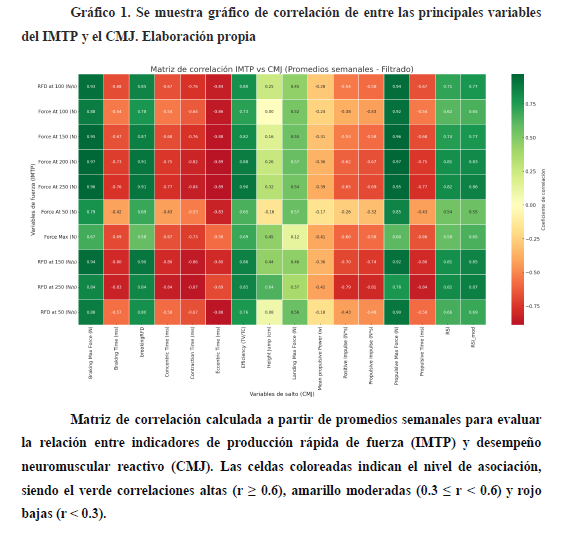

En el gráfico 1 se presenta una matriz de correlaciones entre los promedios semanales de las variables seleccionadas del IMTP y del CMJ.

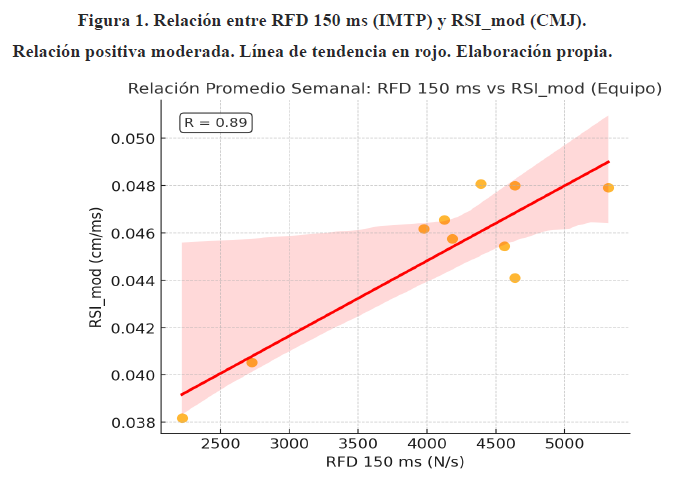

A nivel general (considerando todos los roles), se observó una correlación moderadamente alta entre el RSI_mod y el RFD a 150 ms (r = 0.82) y a 250 ms (r = 0.84). Esto sugiere que una mayor capacidad de generar fuerza en tiempos medios-largos se asocia con un mejor rendimiento neuromuscular reactivo.

Asimismo, otras variables del CMJ como Efficiency (TV/TC), breakingRFD y Positive Impulse (N*s) mostraron correlaciones relevantes con distintas ventanas de RFD, indicando que aspectos como la eficiencia de movimiento y la producción rápida de fuerza excéntrica también se relacionan de manera significativa con la capacidad neuromuscular.

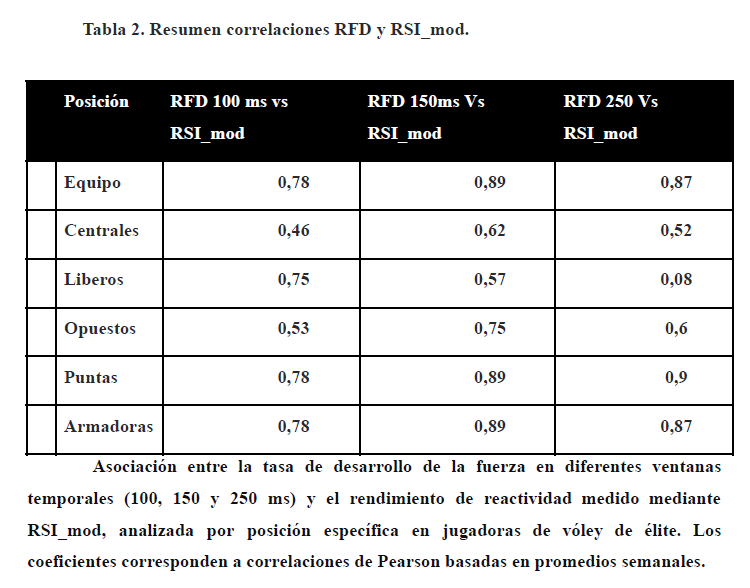

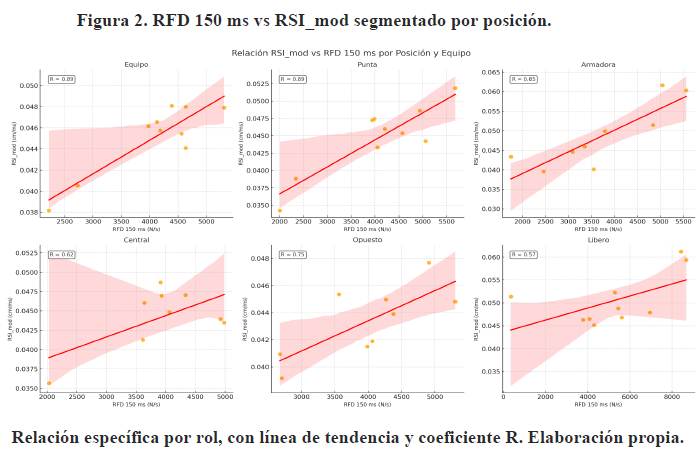

Al segmentar el análisis por posición de juego:

Las puntas presentaron correlaciones muy fuertes con RFD a 150 ms (r = 0.89) y a 250 ms (r = 0.90). Las armadoras también mostraron asociaciones muy fuertes, alcanzando r = 0.85 en 150 ms y r = 0.95 en 250 ms. Los opuestos evidenciaron correlaciones fuertes en RFD 150 ms (r = 0.75) y moderadas en 250 ms (r = 0.60). Las centrales mostraron correlaciones moderadas en todas las ventanas (r entre 0.46 y 0.62). Los líberos alcanzaron una alta correlación en RFD 100 ms (r = 0.75), pero una correlación baja en RFD 250 ms (r = 0.08).

Estos hallazgos permiten sostener parcialmente la hipótesis planteada, en la que se proponía una relación significativa entre las variables de fuerza isométrica y el rendimiento de salto. Además, el análisis exploratorio reveló que otras características neuromusculares, como la eficiencia excéntrico-concéntrica y la capacidad de frenado en el movimiento, también podrían representar indicadores sensibles para el monitoreo de la condición física.

Finalmente, los resultados refuerzan el uso combinado del IMTP y del CMJ como herramientas válidas para el monitoreo de la condición neuromuscular en jugadoras de vóley durante la temporada competitiva. La sección Discusión desarrolla en mayor profundidad la interpretación de estos hallazgos en relación con la literatura actual.

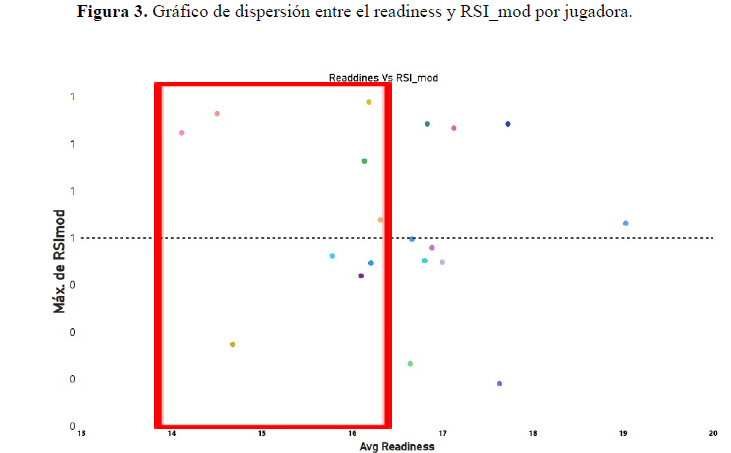

Se observa la distribución individual de la percepción percibida (wellness) promedio semanal, frente a la expresión neuromuscular del salto a lo largo de todas las semanas. Se logra observar que el promedio de toda la liga, las jugadoras han tenido moderado readiness y moderado performance. Lo destacable es que las jugadoras titulares se encuentran en valores pocos favorables para su rendimiento (rectángulo rojo). Elaboración propia. Cabe destacar, que al segmentar por semana, se logra acentuar aún más la caída en rendimiento (RSI_mod) y consecuentemente el aumento de la fatiga (readdines)

Tras la presentación de los resultados obtenidos, en esta sección se busca analizar y contextualizar los principales hallazgos en relación con la literatura científica existente. Se discuten las asociaciones encontradas entre los parámetros de fuerza isométrica (IMTP) y de salto (CMJ), así como su variabilidad según el rol específico de las jugadoras.

Asimismo, se incorporan consideraciones sobre la interacción entre la fatiga percibida, el rendimiento neuromuscular y el contexto competitivo observado durante la temporada.

Los resultados del presente estudio evidencian una relación moderadamente alta entre las variables de fuerza isométrica (IMTP) y el rendimiento de salto medido a través del CMJ (RSI_mod) a nivel del plantel completo, con coeficientes de correlación de r = 0,82 (RFD a 150 ms) y r = 0,84 (RFD a 250 ms). Estos valores indican una tendencia sólida entre la capacidad de generar fuerza rápidamente en tiempos medios-largos y la reactividad en el salto en jugadoras de vóley de nivel semiprofesional.

Sin embargo, al segmentar el análisis por posición, se observaron diferencias relevantes en la magnitud de la relación entre la tasa de desarrollo de fuerza (RFD a 150 ms) y el RSI_mod. Las puntas presentaron correlaciones muy fuertes con RFD a 150 ms (r = 0,89) y a 250 ms (r = 0,90). Las armadoras también mostraron asociaciones muy fuertes, alcanzando r = 0,85 en 150 ms y r = 0,95 en 250 ms. Los opuestos evidenciaron correlaciones fuertes en RFD 150 ms (r = 0,75) y moderadas en 250 ms (r = 0,60). Los centrales mostraron correlaciones moderadas en todas las ventanas (r entre 0,46 y 0,62), mientras que los líberos alcanzaron una alta correlación en RFD 100 ms (r = 0,75), pero una correlación baja en RFD 250 ms (r = 0,08).

Estas diferencias sugieren que las características físicas y funcionales propias de cada rol afectan la relación entre la producción de fuerza rápida y la capacidad de reactividad en el salto. Las armadoras y puntas, que dependen de desplazamientos cortos, cambios rápidos de dirección y saltos explosivos, muestran una mayor sensibilidad en esta relación. Los líberos, aunque en un rol defensivo, también requieren reactividad. En contraste, las centrales dependen más de fuerza máxima y acciones de bloqueo, lo que podría explicar su correlación más baja con los indicadores de reactividad neuromuscular, entre otros factores propios del deporte.

Asimismo, se exploró la relación entre el índice de Readiness (bienestar percibido) y el RSI_mod, observándose que una menor preparación percibida se asoció a valores más bajos de rendimiento neuromuscular y mayores niveles de fatiga. Esto refuerza la interacción entre la fatiga subjetiva y la fatiga neuromuscular objetiva, validando el uso combinado de cuestionarios de wellness y mediciones en plataforma de fuerza.

Además del RSI_mod, el análisis exploratorio de la matriz de correlación extendida reveló que otras métricas del salto, como Efficiency (TV/TC), breakingRFD, Positive Impulse (N*s) y Braking Max Force (N), también presentaron correlaciones relevantes con los indicadores de RFD del IMTP. Estos resultados indican que, además de la reactividad medida por RSI_mod, la eficiencia de movimiento y la capacidad de frenado excéntrico son componentes críticos en el perfil neuromuscular de las jugadoras.

Aunque no se encontraron estudios exactamente comparables en cuanto al diseño metodológico y población analizada, se consideraron trabajos previos relacionados con las variables de fuerza isométrica, reactividad y potencia para interpretar las tendencias observadas. La relación observada entre Force Max (N) y Height Jump (cm) (r ≈ 0,37) resulta coherente con los hallazgos de McGuigan et al. (2012), quienes reportaron correlaciones moderadas entre la fuerza máxima isométrica y el rendimiento en acciones explosivas. En cuanto a la correlación entre la RFD a 150 ms y el RSI_mod, los resultados son consistentes con lo propuesto por Suchomel et al. (2016), quienes señalaron la importancia del RFD como predictor clave del rendimiento neuromuscular reactivo. Finalmente, la asociación moderada entre Force Max y la potencia propulsiva en el CMJ (r ≈ 0,57) coincide con los hallazgos de Townsend et al. (2019), quienes demostraron que la fuerza máxima isométrica se relaciona estrechamente con la capacidad de generar potencia en gestos balísticos.

A nivel aplicado, estos resultados respaldan la utilidad del IMTP como herramienta complementaria al CMJ para el monitoreo de la fuerza y la fatiga en el voleibol competitivo. La inclusión de métricas como Efficiency y breakingRFD en el monitoreo neuromuscular podría aportar una visión más completa sobre la preparación física de las jugadoras.

La implementación de dashboards interactivos, combinados con escalas subjetivas como el Wellness y el RPE, permitió fortalecer la toma de decisiones del staff técnico y educar a las jugadoras en la gestión de cargas.

Entre las principales fortalezas del estudio se destacan la continuidad del seguimiento (16 semanas), la aplicación práctica en un equipo de la máxima categoría nacional y el uso combinado de métodos subjetivos y objetivos.

Como limitaciones, se reconoce la reducción del tamaño muestral, la falta de control de variables externas (como calidad del sueño y factores emocionales), y la imposibilidad de correlacionar directamente los datos neuromusculares con el rendimiento técnico-táctico en competencia.

Futuros estudios podrían integrar herramientas como GPS o análisis de video, analizar de manera longitudinal el comportamiento de estas variables a lo largo de la temporada, y profundizar en la sensibilidad del IMTP, el RSI_mod y otros índices derivados del CMJ, como Efficiency (TV/TC), breakingRFD y Positive Impulse, como predictores de fatiga aguda, crónica y riesgo de lesión.

Además, se invita a la comunidad científica a continuar explorando y valorando las relaciones observadas en este estudio, ampliando el conocimiento sobre el monitoreo neuromuscular en poblaciones de alto rendimiento y enriqueciendo las estrategias de optimización del rendimiento deportivo.

A la luz del enfoque propuesto por Bishop et al. (2023), se sugiere reinterpretar los hallazgos de este estudio no como métricas aisladas, sino como componentes de estrategias diferenciadas: rendimiento, fatiga y retorno al juego en atletas lesionados.

En primer lugar, el RSI_mod y la altura de salto mantienen su valor como indicadores de rendimiento neuromuscular general. Sin embargo, variables como el Braking RFD, Efficiency (TV/TC) y Braking Max Force han demostrado correlaciones incluso más altas con los indicadores de fuerza isométrica, especialmente en ciertas posiciones.

Estas observaciones permiten organizar las métricas en función de su aplicabilidad:

Para el perfil de rendimiento, la altura del salto, la potencia propulsiva y la fuerza máxima se mostraron consistentes para establecer perfiles físicos individuales.

En el monitoreo de fatiga, el RSI_mod, el braking RFD y la eficiencia del movimiento (TV/TC) resultaron más sensibles ante variaciones de carga o recuperación.

En el retorno al juego o seguimiento preventivo, variables como el Readiness y la Braking Max Force permiten observar alteraciones funcionales antes de que se manifiesten síntomas clínicos.

Esta clasificación, basada en datos propios, permite optimizar el uso de herramientas de evaluación en función de los objetivos del momento, facilitando decisiones más precisas y prácticas en contextos de alta demanda competitiva.

Si bien el enfoque principal del estudio fue explorar el RSI_mod como índice de reactividad neuromuscular y su relación con indicadores de fuerza isométrica, los resultados permitieron observar que otras métricas como el Braking RFD, la Efficiency (TV/TC) y la Braking Max Force mostraron correlaciones incluso más elevadas con variables del IMTP.

Este hallazgo no invalida la hipótesis inicial, sino que amplía el espectro de interpretación. Lejos de reducirse a una sola métrica global, la evaluación del salto puede abordarse como un sistema integrado, donde cada componente (fase excéntrica, propulsiva o de aterrizaje) aporta información específica y sensible a distintas condiciones del atleta.

Estas observaciones invitan a futuras investigaciones a centrarse en estos componentes de forma diferenciada, e incluso a replantear el diseño de los protocolos de testeo según la sensibilidad de cada variable para el objetivo propuesto.

Por último, cabe señalar que el nivel de entrenamiento en fuerza de algunas jugadoras podría haber condicionado la sensibilidad de las evaluaciones aplicadas. Si bien todas pertenecían a un plantel de élite, no todas contaban con una base sólida de fuerza máxima al momento de iniciar el seguimiento. Este aspecto puede haber influido en la dispersión de los resultados y en la magnitud de las correlaciones observadas. Futuras investigaciones podrían considerar intervenciones previas de desarrollo de fuerza como condición de partida, para garantizar mayor homogeneidad en la respuesta neuromuscular y optimizar la validez de los tests utilizados.

Tras la interpretación de los resultados, el presente estudio confirma la existencia de una relación significativa entre variables del test isométrico de medio muslo (IMTP) y del salto con contramovimiento (CMJ) en jugadoras profesionales de vóley.

En particular, se observaron correlaciones moderadamente altas entre las tasas de desarrollo de fuerza (RFD a 150 ms y 250 ms) y el índice de reactividad RSI_mod, reforzando el valor del RFD como predictor clave del rendimiento neuromuscular reactivo.

El análisis segmentado por posición reveló que las jugadoras armadoras y puntas mostraron una mayor sensibilidad a las variables de fuerza rápida, evidenciando correlaciones muy fuertes entre RFD y RSI_mod.

Por el contrario, el grupo de jugadoras centrales presentó coeficientes moderados a bajos, lo cual podría explicarse tanto por el perfil fisiológico propio de su rol (mayor dependencia de fuerza máxima) como por un mayor desgaste físico acumulado producto de entrenamientos más intensos.

Además, el análisis exploratorio identificó que otras métricas del salto, como Efficiency (TV/TC), breaking RFD y Positive Impulse (N*s), también presentaron correlaciones relevantes con los indicadores de producción rápida de fuerza.

Estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación, invitando a la comunidad científica a profundizar en la sensibilidad de estas variables para el monitoreo de la fatiga y el rendimiento en deportes de alta exigencia. Más allá de los resultados fisiológicos, el contexto del equipo tuvo un impacto notable.

Durante la temporada se vivieron situaciones de alta presión por parte del cuerpo técnico, con niveles elevados de exigencia que afectaron negativamente el clima grupal y el bienestar psicológico de las jugadoras. A pocas fechas del cierre de la fase clasificatoria, el entrenador principal fue removido de su cargo, lo que generó inestabilidad emocional y pérdida de foco competitivo. Este entorno influyó de manera directa en la recuperación, el descanso y el rendimiento físico de las deportistas.

La relación observada entre bajos valores en el cuestionario de readiness (wellness) y una caída en el RSI_mod en algunas jugadoras titulares refuerza la importancia de integrar variables subjetivas en el monitoreo diario. El uso conjunto de escalas de bienestar, datos objetivos de fuerza y saltos, y herramientas de visualización permitió detectar estos patrones de forma temprana, contribuyendo a una gestión de cargas más precisa y adaptada.

Se concluye que el monitoreo neuromuscular no puede desligarse del componente psicológico ni del contexto de trabajo. Por lo tanto, integrar la tecnología con una mirada pedagógica, empática y crítica sobre el entorno permite una planificación más humana, efectiva y sostenible.

Futuras investigaciones deberían continuar explorando esta conexión entre variables físicas y psicosociales, así como profundizar en el rol de métricas emergentes como Efficiency, breaking RFD y Positive Impulse para optimizar la prevención de la fatiga, la mejora del rendimiento y la reducción del riesgo de lesiones en entornos competitivos.

Además, los resultados del presente estudio permiten reforzar la hipótesis inicial: que una prueba bien elegida puede contener información suficiente como para prescindir de una segunda. La fuerte relación entre variables como RSI_mod, Braking RFD y Efficiency con los indicadores de fuerza del IMTP sugiere que, en contextos de tiempo limitado o alta carga competitiva, el CMJ puede ser una herramienta sensible para estimar el estado neuromuscular general.

Este hallazgo respalda la posibilidad de simplificar el proceso de evaluación, sin perder precisión. Integrar esta lógica con el enfoque estratégico de Bishop et al. (2023) permite al preparador físico seleccionar los KPIs más sensibles según la situación (perfil de rendimiento, fatiga o prevención), reduciendo el número de pruebas y maximizando el valor de cada test realizado.

Queremos agradecerle al Prof SEBASTIAN ARABI por darnos la posibilidad de publicar esta trabajo en nuestro blog.

Referencias bibliográficas