Esta investigación compara el voleibol de sala y el voleibol de playa en relación con la duración promedio de las fases activas y pasiva del juego, centrada en jugadores masculinos de alto nivel. Se analiza si existen diferencias estadísticamente significativas, con el objetivo de aportar datos útiles para la planificación del entrenamiento.

| Aspecto | Voleibol de sala | Voleibol de Playa |

|---|---|---|

| Duración promedio del partido | ~100 min | ~51 min |

| Fase activa promedio | 5,54 s (7,11 s sin aces/faltas) | 5,82 s (6,62 s sin aces/faltas) |

| % de tiempo activo en juego | 15,62% | 19,50% |

| Relación fase activa/pasiva | ~1:5,5 a 1:5,8 | 1:4 |

| VO₂máx estimado jugadores | 55–60 mL/kg/min | Similar esperado |

| Riesgo de lesión muscular | Mayor (suelo duro) | Menor (arena) |

Determinar si la diferencia en la duración de las fases activa y pasiva entre ambos deportes es estadísticamente significativa para ayudar a programar cargas de entrenamiento específicas que aumenten el rendimiento físico y técnico de los jugadores.

Los datos se extrajeron del sitio web oficial de la FIVB. Se analizaron 10 partidos (5 de cada disciplina), con un total de 2392 fases activas y pasivas.

Las entidades analizadas fueron los puntos jugados, descompuestos en:

Variables registradas:

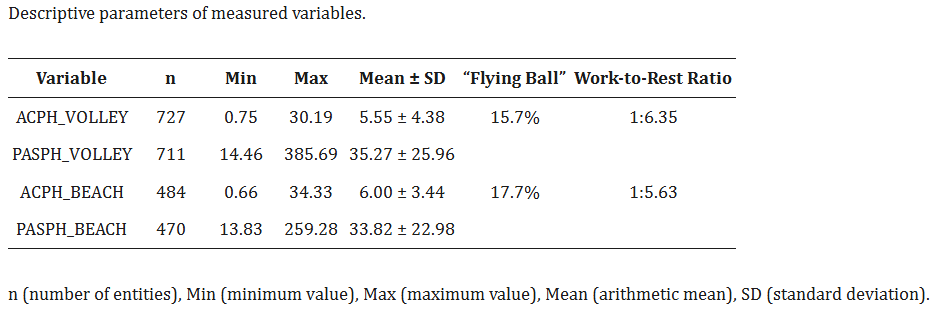

ACPH_BEACH: Duración fase activa en voleibol de playa.PASPH_BEACH: Duración fase pasiva en voleibol de playa.ACPH_VOLLEY: Duración fase activa en voleibol de sala.PASPH_VOLLEY: Duración fase pasiva en voleibol de sala.Los partidos se grabaron con cámaras oficiales de la FIVB.

Fiabilidad de la medición:

Los datos comparativos entre voleibol de sala y voleibol de playa muestran que la fase activa promedio es más prolongada en el voleibol de playa (6,00 ± 3,44 s), con un tiempo de recuperación ligeramente menor (33,82 ± 22,98 s). El coeficiente de “balón en vuelo” también es superior en voleibol de playa (17,7 %) frente al voleibol de sala (15,5 %). En cuanto a la relación trabajo-descanso, ésta es de 1:6,35 en voleibol de sala y de 1:5,63 en voleibol de playa, lo que indica una mayor densidad de juego en la modalidad de playa.

La prueba U de Mann–Whitney reveló una diferencia estadísticamente significativa en la duración de las fases activas entre el voleibol de sala (Md = 3,53 s) y el voleibol de playa (Md = 3,43 s), con un tamaño del efecto pequeño a medio (r = 0,14). No se encontraron diferencias significativas en la duración de las fases pasivas entre ambas modalidades.

El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa en la duración de las fases activa y pasiva del juego entre el voleibol de sala y el voleibol de playa en una muestra de jugadores masculinos de voleibol de alto nivel. Debido a las reglas y tácticas específicas de estos dos juegos, la hipótesis fue que la duración promedio de las fases activa y pasiva podría ser estadísticamente significativa.

LIMITACIONES

Esta investigación se basó en datos recopilados durante dos torneos de máximo nivel en la categoría sénior masculina: el Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol de sala (con análisis de 5 de 10 partidos) y el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa (con análisis de 5 de 55 partidos). Aunque no se analizaron todos los encuentros disputados, los equipos participantes representaban la élite mundial, lo que garantiza una muestra homogénea. A pesar de esta limitación en el número de partidos evaluados, el elevado volumen de fases activas y pasivas registradas (2392 en total) otorga solidez a los datos, permitiendo extraer conclusiones relevantes sobre las características del juego a alto nivel.

La investigación comparó los patrones temporales del juego entre el vóleibol de playa y el vóleibol de sala. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la duración media de la fase activa, siendo más prolongada en el vóleibol de playa. En cambio, no hubo diferencias significativas en la duración de las fases pasivas, aunque los jugadores de vóleibol de playa disponen de un ligeramente menor tiempo de recuperación.

Además, el vóleibol de playa presenta un coeficiente de “balón volador” más alto y una relación trabajo-descanso más baja, lo que supone mayores exigencias energéticas para los jugadores. Estos hallazgos pueden ser aplicados por entrenadores y atletas para optimizar el acondicionamiento físico, desarrollando tanto las capacidades aeróbicas como anaeróbicas.

Los datos sobre la duración media de las fases activa y pasiva permiten definir con mayor precisión los periodos de esfuerzo y recuperación en los entrenamientos, asegurando una preparación más específica. Se sugiere replicar este tipo de estudios en categorías juveniles (U17) y júnior (U19), con el fin de comparar las demandas temporales según la edad.

La publicacion es un resumen. Para leer el erticulo completo se pueden dirigir al siguiente enlace https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10885089/#sec3-jfmk-09-00028

Colaboracion : Prof Daniel Lecouna

2 respuestas

Interesante información respecto a la fase activa o pasiva de una competencia de nivel elite, para así tener en cuenta para los entrenamientos como menciona el estudio, muchas gracias, saludos.

Gracias por tu aporte