Los deportes de equipo exigen de los deportistas una gran demanda de su sistema neuromuscular, cardiorrespiratorio, hormonal etc. Una correcta organización y programación de las cargar permitirían un correcto proceso de adaptación y mejora del rendimiento mayor resistencia, velocidad, fuerza y/o potencia. Sin embargo, una cantidad excesiva de entrenamiento puede conducir a una sobrecarga de la capacidad funcional del deportista y un mayor riesgo de lesiones y enfermedades. Contrario a esto, un entrenamiento insuficiente puede socavar el rendimiento. Para conseguir un óptimo proceso de adaptación, se debe utilizar una periodización adecuada de las cargas de entrenamiento (Vanrentergehm, et al 2017). Para ello se utilizan diferentes modelos de planificación y organización de las cargas ampliamente divulgados en la literatura especializada.

No obstante, la periodización carece de sentido si no se puede monitorear sistemáticamente el proceso de entrenamiento y las variables específicas de rendimiento. En la actualidad existe tecnología disponible para cuantificar los niveles de carga permitiendo organizar y ajustar en tiempo real y de forma precisa, el proceso de entrenamiento.

El control de la carga de entrenamiento de un deportista es importante para determinar cómo se está adaptando al programa de entrenamiento y para minimizar el riesgo de sobreentrenamiento, de sufrir lesiones o contraer enfermedades (Halson, 2014). También puede proporcionar una explicación científica sobre los cambios en el rendimiento del equipo, pudiendo ayudar a conocer las posibles razones de los cambios en el rendimiento y minimizar el grado de incertidumbre asociado a dichos cambios. Estos datos permiten examinar retrospectivamente las relaciones carga-rendimiento, y planificar adecuadamente la carga de entrenamiento y la competición. Al mismo tiempo, los datos también pueden ser útiles para la toma de decisiones a la hora de seleccionar los jugadores para confeccionar el equipo y para determinar si los jugadores están preparados para las exigencias de la competición.

Recientemente, el monitoreo del control de la carga de entrenamiento ha cobrado un significativo interés por parte de las ciencias del ejercicio, debido al avance de la tecnología aplicada (Cardinale y Varley, 2016). La carga de entrenamiento puede clasificarse como carga externa e interna. En este trabajo solo nos centraremos en el control de la carga externa, definida ésta, como el trabajo realizado por el atleta, medido independientemente de sus características internas (Wallace, Slattery y Coutts, 2009).

Hoy en día existe suficiente tecnología válida para medir, controlar y monitorizar la carga externa en el deporte. En los deportes de equipo, el análisis de tiempo-movimiento (TMA), incluyendo el seguimiento con sistema de posicionamiento global (GPS) y el análisis de los patrones de actividad y de movimiento a través del análisis de video o mediante LPS son cada vez más populares para la monitorización de los jugadores, especialmente durante la competición. En los deportes indoor o de campo cubierto, el GPS habitualmente no se utiliza para medir distancias y velocidades, puesto que no se recibe correctamente la señal. Además, las frecuencias de muestreo habituales de 5-Hz a 10-Hz, pueden tener una limitada precisión en las mediciones de distancia y velocidad, sobre todo cuando éstas son cortas y con un alto grado de aceleración. Sin embrago en la actualidad existen micro tecnologías integradas (acelerómetro, giróscopo, magnetómetro e inclinómetro), que permiten cuantificar los movimientos (por ejemplo desplazamientos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, saltos etc) con suma precisión y al mismo tiempo determinar la carga de entrenamiento (Gabbett et al 2017).

La evidencia sobre el control de la carga externa en el voleibol se basa sobre estudios de TMA, mediante técnicas de análisis de video u observación directa. Habitualmente se han cuantificado el número de saltos y los tiempos de trabajo y de pausa en relación con el puesto de los jugadores (Laconi et al., 1998, Guo y Li 2000, González Millán 2001, Sheppard et al., 2007, Sheppard et al., 2009, Vilamitjana et al., 2008, Mroczek et al., 2014,), como así también el comportamiento de los saltos en función de las etapas de entrenamiento (Garcia de Alcaraz et al. 2020).

En los últimos años con el avance de la microtecnología integrada surgieron estudios que analizaron la cantidad de saltos mediante sistemas de unidad de medidas inerciales (IMU), en jugadores de voleibol de élite durante partidos oficiales (Lima et al. 2019), los saltos, la altura de los saltos durante partido y entrenamiento en jugadores de elite (Piatti et al. 2021; Skazalski et al. 2018), los saltos y la carga mecánica en partidos jugadoras de voleibol universitarias (Vlantes et al 2017) y durante una temporada de entrenamientos y partidos en jugadoras universitarias (Kupperman et al. 2021). Sin embargo, muy pocos estudios reportaron la altura de los saltos durante el entrenamiento y la competición de alto nivel y la carga mecánica que representan los mismos en relación con los procesos de control de la carga de entrenamiento y la competición y como medio pedagógico del control del proceso de entrenamiento y el estado de forma deportiva en voleibol femenino de elite. Por tal motivo el propósito de este trabajo es examinar el comportamiento de la carga durante las etapas de preparación previa a los JJOO de Tokyo 2020 y durante los partidos en los JJOO. Un objetivo secundario es comparar las demandas mecánicas durante el entrenamiento y la competición, como así también comparar las demandas específicas por puesto y relacionar los cambios en la altura de los saltos con el estado de forma deportiva.

TIPO DE ESTUDIO

Estudio de caso, longitudinal y retrospectivo

MUESTRA

20 jugadoras de integrantes de la Selección Argentina de Voleibol durante la preparación previa a los JJOO. Y 12 jugadoras que conformaron el plantel que participó en los JJOO de Tokyo 2020. Este equipo previo a los JJOO se encontraba en el puesto 15 del ranking FIVB.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Se analizaron 70 sesiones de entrenamiento y 9 partidos (4 amistosos y 5 partidos de los JJOO Tokyo 2020) en un período de 13 semanas (9 semanas período preparatorio; 2 semanas período precompetitivo, 2 semanas período competitivo).

Para el control de la carga externa del entrenamiento se utilizó el sistema Catapult s5 (Catapult Innovations, Melbourne, Australia) que incorporan un acelerómetro triaxial, giroscopio y magnetómetro, se colocaron en la espalda de los jugadores (entre las escápulas) en un bolsillo cosido en un arnés ajustado. Las unidades presentaron una frecuencia de muestreo de 100 Hz y los atletas usaron la misma unidad durante toda la temporada. Los dispositivos de esta empresa han demostrado una fiabilidad intradispositivo “excelente” con ICC en un rango de 0,77 (IC del 95%: 0,62 a 0,89) (muy grande) a 1,0 (IC del 95%: 0,99 a 1,0) (casi perfecto) (Nicolella et al., 2018).

Luego de cada sesión, los datos se descargaron en el software OpenField (OpenField; Catapult Innovations, Melbourne, Australia—versión 3.30 Build #66645).

Solo se analizaron las sesiones completas de cada jugadora participante en los entrenamientos. Durante los partidos, se tuvo en cuenta la entrada en calor por presentar esta una tarea más que se involucra dentro de la carga externa. Para el análisis por puesto durante los partidos se tuvieron en cuentas todas las jugadoras que jugaron al menos un punto, para ello se sumó la cantidad de saltos y se las dividió por la cantidad de jugadoras por puesto.

Las variables de estudio fueron: duración de la sesión (entrenamiento/competencia), cantidad de saltos, saltos por minuto, cantidad de saltos por zona de altura (0-20cm, 20-30cm, 30-40cm, 40-50cm, 50-60cm, 60-70cm, 70-80cm, 80-100cm), distribución porcentual de los saltos en cada zona de intensidad, cantidad de saltos de alta intensidad (≥50 cm), porcentaje de saltos de alta intensidad (≥50 cm), Player load (carga del entrenamiento), Played load por minuto.

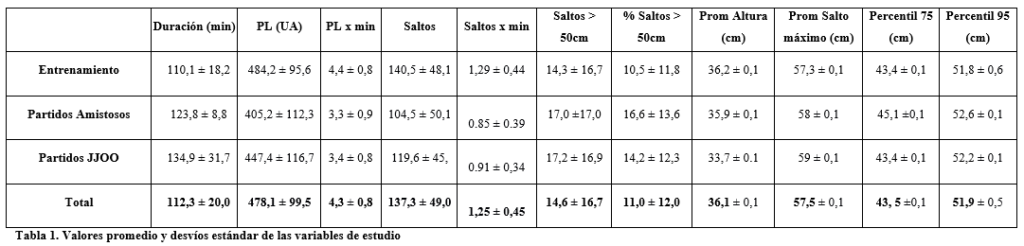

En la tabla 1 se observan los datos descriptivos de las variables de estudio según el tipo de actividad.

DURACIÓN DE LA SESIÓN (entrenamiento/competencia)

Los partidos de los JJOO fueron significativamente mas prolongados que los entrenamientos 24,8 minutos (IC95%: 18,6-31; F (2, 878) = 51,767; p < .000) y que los partidos amistosos 11,1 minutos (IC95%: 2 -20,2; F (2, 878) = 51,767, p: 0,012).

CANTIDAD DE SALTOS

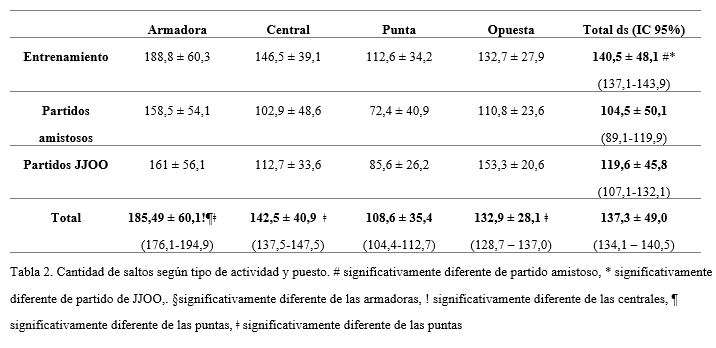

Durante la preparación a los JJOO se realizaron un promedio de 140,5 ± 48,1 saltos (IC 95%: 137,1 – 143,9) por entrenamiento. Los partidos amistosos presentaron una media de 104,5 ± 50,1 saltos (IC 95%: 89.1 – 119,9), mientras que en los partidos de los JJOO se realizaron en promedio 119,6 ± 45.8 saltos (Tabla 1). En los entrenamientos se realizaron significativamente más saltos que durante la competición F (2, 878) = 15,393, p < 0,000. Durante los entrenamientos se efectuaron un 34% más de saltos que en los partidos amistosos y 17.4% más que en los partidos de los JJOO. El análisis post hoc de Tukey reveló que la diferencia de saltos entre el entrenamiento y los partidos amistosos (36, IC del 95 % [18,3- 53,7]) fue estadísticamente significativa (p = 0,000), así como el con los partidos de los JJOO (20.9, IC del 95 % [5,0-36,8], p = 0,006).

Existe una interacción estadísticamente significativa entre el tipo de actividad (entrenamiento, partido amistoso o partido de los JJOO) respecto al puesto de las jugadoras (F(6,869)= 2,211, p= 0,04 η2 parcial = 0,015). Las armadoras realizaron mas saltos que el resto de los puestos, las centrales y las opuestas ejecutaron mas saltos que las puntas (tabla 2).

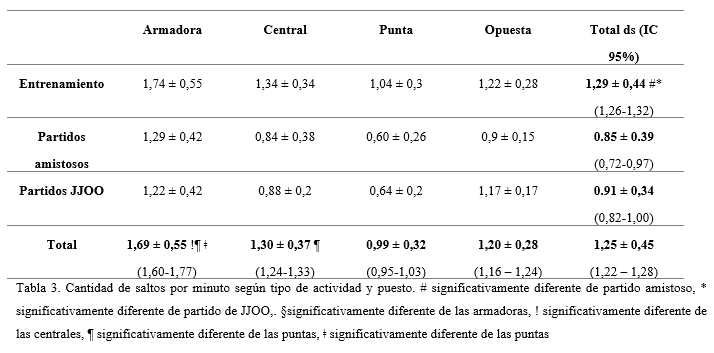

CANTIDAD DE SALTOS POR MINUTO

La cantidad de saltos por minuto es significativamente superior (F (2, 878) = 38,767; p < 0,000) durante los entrenamientos (1,29 ± 0,44; IC 95%: 1,26-1,32 saltos por min) que durante los partidos tanto amistosos (0,85 ± 0,39; IC 95%: 0,72-0,97 saltos por min) como de los JJOO (0,91 ± 0,34; IC 95%: 0,82- 1,0 saltos por min). Las armadoras tuvieron significativamente un mayor ratio de saltos por minuto que las centrales (0,39 ± 0,04 saltos por min; p= 0,000), que las puntas (0,70 ± 0.04 saltos por min; p= 0,000) y las opuestas (0,49 ± 0,04 saltos por min; p= 0,000) (F (3, 877) = 117,542; p < 0,000). Mientras que las centrales presentaron un mayor ratio que las puntas (0,30 ± 0,04 saltos por min; p= 0,000) (Tabla 3).

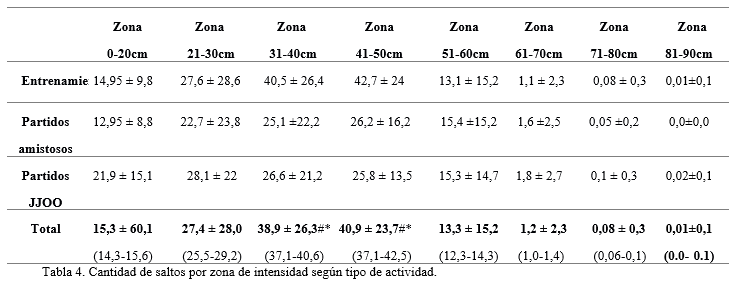

CANTIDAD DE SALTOS POR ZONA DE INTENSIDAD

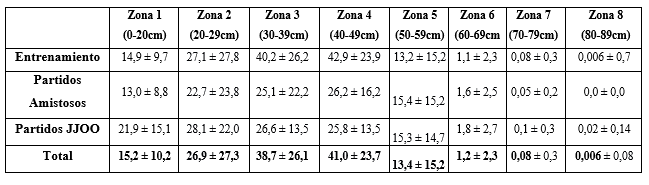

Existen diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de saltos por zona de intensidad para la zona 0-20cm (p= 0,0001), 31-40 cm (p= 0,0001), 41-50 cm (p= 0,0001). Durante los entrenamientos se realizaron una mayor cantidad de saltos en zona 31-40cm que durante los partidos amistosos (15,2 ± 4,.04; IC 95%: 5,67-24,61 saltos, p= 0,001) y que durante los JJOO (13,6 ± 3,62; IC 95%: 5,11-22,13 saltos, p= 0,001). En la zona 41-50cm en los entrenamientos se registraron significativamente una mayor cantidad de saltos que durante los partidos amistosos (16,8 ± 3,6 ; IC 95%: 8,26-25,25 saltos, p= 0,000) y que durante los JJOO (17,1 ± 3,25; IC 95%: 9,45-24,71 saltos, p= 0,000) (tabla 4).

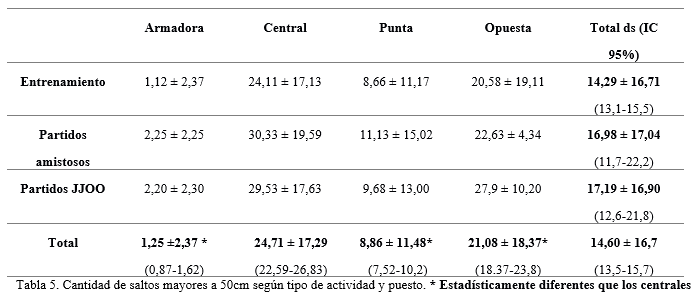

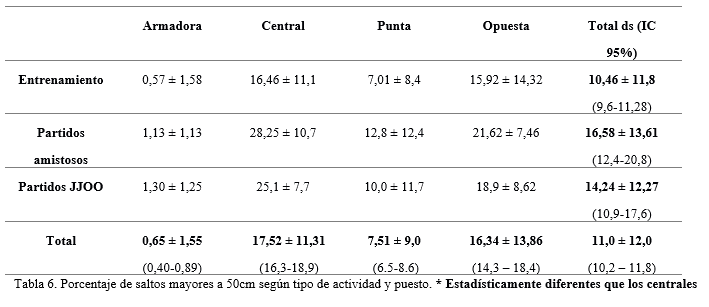

CANTIDAD DE SALTOS >50 cm Y % DE SALTOS >50

El promedio de la cantidad de saltos superiores a 50cm fue de 14,6±16,7 (IC 95%= 13,5 – 15,7), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los entrenamientos, los partidos amistosos y los partidos de los JJOO. Sin embrago el porcentaje relativo de los saltos de mas de 50 cm es estadísticamente superior durante los partidos amistosos que durante los entrenamientos (16,5% vs 10,5% (F (2, 878) = 7,524; p 0.003) (tabla 5 y 6). Además, durante los partidos de los JJOO el porcentaje de los saltos por arriba de los 50cm no presento diferencias estadísticamente significativas respecto a los entrenamientos. Las centrales ejecutaron significativamente mas saltos que las armadoras, las puntas y las opuestas.

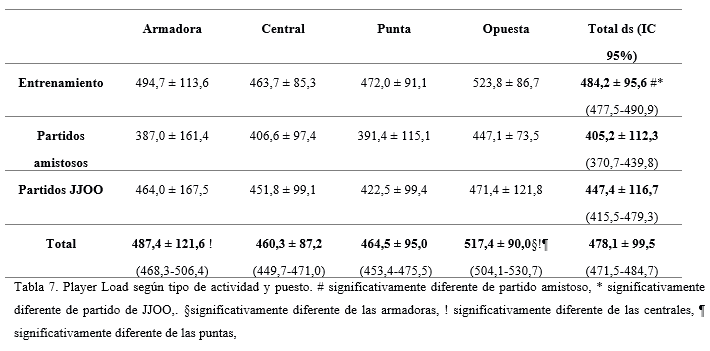

PLAYER LOAD PLAYER LOAD/MIN

En la tabla 7 se pueden observar los valores correspondientes a la player load. Durante los entrenamientos se registró una carga estadísticamente mayor que en los partidos amistosos (484,2 ± 95,6 vs. 405,2 ± 112,3, p=≤0.000) y los partidos de los JJOO (484,2 ± vs.447,4 ± 116,7; p=0.021). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la PL para los tipos de partidos.

El análisis de varianza indicó que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los puestos (F (3, 877) = 14,909; p <0,000). Las opuestas presentaron una PL significativamente superior a las armadoras (p 0,025), las centrales (p <0,000) y las puntas (p <0,000). Mientras que las armadoras presentaron una PL estadísticamente superior a las centrales (p 0,03).

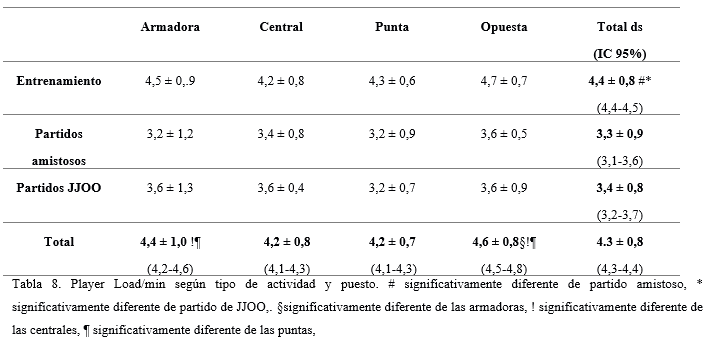

Durante los entrenamientos se observó una player load/min estadísticamente superior a los partidos preparatorios y a los partidos de los JJOO (F (2, 878) = 76,141; p <0,000). Las opuestas presentaron una mayor pl/min que el resto de los puestos (tabla 8).

El presente estudio longitudinal sobre jugadoras de la Selección Argentina de Voleibol durante el ciclo de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 constituye una contribución relevante al campo de las ciencias aplicadas al deporte, al documentar de manera detallada y objetiva la carga externa a través de tecnología Catapult en jugadoras de voleibol de elite. En la literatura se encuentra escasa evidencia de control de carga externa con tecnología Catapult en jugadoras de voleibol (Vlantes y Readdy, 2017; Kuperman et al., 2021).

Los datos obtenidos permiten identificar diferencias significativas entre los contextos de entrenamiento y competición, así como entre las distintas posiciones dentro del equipo. A pesar de que los partidos presentaron una mayor duración, los entrenamientos registraron una cantidad superior de saltos (140,5 ± 48,1) en comparación con los partidos de los JJOO (119,6 ± 45,8) y los amistosos (104,5 ± 50,1), lo cual evidencia una mayor densidad de carga mecánica por unidad de tiempo durante las sesiones de práctica. Además, se encontró que las sesiones de entrenamiento generaron una carga externa superior en términos de Player Load (PL) total (484,2 ± 148,6 UA) y frecuencia de saltos (1,29 saltos/min) en comparación con los partidos oficiales (447,4 ± 136,4 UA y 0,91 saltos/min respectivamente), lo cual es consistente con literatura previa que indica que el entrenamiento puede superar las demandas competitivas (Gabbett, 2016; Halson, 2014, Kuperman et al., 2021).

Los valores de PL reportados en este estudio son superiores a los descritos por Vlantes y Readdy (2017), quienes registraron 388 ± 120 UA por partido, y también a los informados por Kuperman et al. (2021), quienes reportaron promedios de 388,3 ± 128,5 UA para entrenamientos y 348,4 ± 145,9 UA para la competición. En cuanto al análisis por posición, los resultados difieren de los estudios previos. Mientras Vlantes y Readdy encontraron que las armadoras presentaban el mayor PL (490 ± 45,9 a 555 ± 95,5 UA dependiendo del número de sets), y Kuperman destacó a las centrales como las más exigidas, en nuestra muestra fueron las opuestas quienes mostraron significativamente mayor PL en comparación con otros puestos. Además, las opuestas de este estudio superaron en carga externa los valores reportados en ambas investigaciones anteriores. Estas discrepancias pueden atribuirse a factores como las características del equipo, la estrategia táctica empleada, el nivel competitivo de los entrenamientos y la competición.

Por otra parte, aunque durante los entrenamientos se registró una cantidad significativamente mayor de saltos (140,5 ± 48,1) en comparación con los partidos (119,6 ± 45,8), estos valores fueron notablemente superiores a los informados en jugadoras universitarias. Por ejemplo, Vlantes y Readdy (2017) reportaron 94,6 ± 61,7 saltos por partido, mientras que Herring y Fukuda (2022), utilizando tecnología Vert, observaron promedios por posición de 89,2 ± 30,7 para centrales, 72,8 ± 22,8 para puntas, y 50,3 ± 22,1 para opuestas. Taylor et al. (2022) registraron 74,5 ± 39,2 en atacantes y 136,7 ± 36,8 en armadoras, y Kuperman et al. (2021) informaron promedios de 90,9 ± 51,2 en entrenamiento y 81,1 ± 49,8 en competición.

Una variable clave para evaluar la densidad de carga en el voleibol es la frecuencia de saltos por minuto, ya que permite relacionar el volumen del esfuerzo con el tiempo efectivo de trabajo. En el presente estudio, se observó que durante los entrenamientos la frecuencia de saltos fue significativamente mayor —aproximadamente un 30% superior— en comparación con los partidos, lo que sugiere que los entrenamientos no solo superan a la competencia en volumen, sino también en densidad de esfuerzos mecánicos como el salto.

Al analizar esta variable por puesto, se identificó que las armadoras registraron la mayor cantidad de saltos por minuto tanto en entrenamiento como en competición, mientras que, entre las jugadoras atacantes, las centrales fueron quienes presentaron la frecuencia más alta. Estos hallazgos coinciden con los reportados por Herring et al. (2022), quienes, utilizando tecnología Vert, también destacaron a las centrales como el grupo con mayor frecuencia de saltos por minuto (0,95 ± 0,21), demostrando la relevancia de este indicador para caracterizar las exigencias específicas por rol en el juego.

Si bien en los entrenamientos podemos observar un mayor volumen expresado en términos de PL y cantidad de saltos, y también se ven expresados en términos absolutos una mayor cantidad de saltos de baja a moderada intensidad con una paridad en la cantidad de saltos arriba de 50cm, sin embargo, en termino relativos, durante los partidos existe una mayor proporción de saltos de alta intensidad (>50 cm), particularmente en los amistosos (16,6%), indicando que la expresión de potencia específica ocurre más frecuentemente en el contexto competitivo. Esto coincide con los hallazgos de Skazalski et al. (2018), quienes sugieren que la calidad del esfuerzo (y no solo la cantidad) debe ser monitoreada para tener una comprensión más precisa de la carga mecánica.

La diferencia de las variables de estudio entre entrenamientos y partidos revela que el diseño del entrenamiento puede exceder las demandas del juego, lo cual puede ser beneficioso para inducir adaptaciones, pero también podría generar fatiga acumulada si no se gestiona adecuadamente (Halson, 2014; Vanrenterghem et al., 2017).

Por otra parte, la aplicación de dispositivos Catapult S5 (100 Hz) con alta fiabilidad (ICC > 0,77) valida los datos obtenidos y confirma que los wearables representan una metodología robusta para la cuantificación de la carga externa en deportes intermitentes como el voleibol. La combinación de variables como Player Load, frecuencia, densidad e intensidad de los saltos permite un monitoreo multifactorial, integrando volumen e intensidad en el análisis del esfuerzo tanto en entrenamiento como en competición.

Los resultados del estudio evidencian que:

Este trabajo apoya la idea de que un enfoque basado en datos puede mejorar la preparación del deportista de elite, especialmente en contextos donde la planificación debe adaptarse a calendarios exigentes como los Juegos Olímpicos. Futuras investigaciones podrían integrar carga interna y perfiles fisiológicos para una comprensión más completa de la carga total y su impacto en el rendimiento deportivo

AGRADECEMOS AL PROF PABLO AÑON (ex preparador fisico de las PANTERAS en los JJOO TOKIO 2020 y actual preparador fisico de la selección masculina de UCRANIA, que participará en el próximo mundial) POR PERMITIRNOS PUBLICAR SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

Referencias