Prof ARABI, SEBASTIAN

El monitoreo del rendimiento y la fatiga neuromuscular es clave en el vóley profesional debido a la alta demanda de saltos repetidos en competición y entrenamiento. Este estudio analiza la relación entre la tasa de desarrollo de la fuerza (RFD) en el tirón isométrico de medio muslo (IMTP) y el índice de fuerza reactiva (RSI*mod) derivado del salto con contramovimiento (CMJ). Se evaluó a jugadoras de vóley profesional utilizando plataformas de fuerza para medir ambas pruebas y determinar si cambios en una variable impactan en la otra. Los resultados permitirán valorar si el IMTP puede ser un predictor útil del estado neuromuscular y la fatiga, facilitando su uso como herramienta práctica para entrenadores y preparadores físicos.

Palabras clave: IMTP, CMJ, fatiga neuromuscular, rendimiento deportivo, monitoreo de carga.

El presente trabajo surge de la necesidad profesional de profundizar en el análisis del rendimiento, particularmente en el monitoreo de la fatiga neuromuscular en jugadoras de vóley de alto nivel competitivo, con el objetivo de optimizar las cargas y mejorar la toma de decisiones durante la temporada. La temática seleccionada responde tanto a un interés personal, vinculado a la experiencia directa como preparador físico en un equipo de la máxima categoría del vóley argentino (Liga A1), como a vivencias similares en el exterior con esta misma población deportiva.

Durante el desarrollo de la temporada, se presentaron múltiples desafíos, entre ellos el manejo de factores estresantes como la carga física, el estrés competitivo y las demandas emocionales asociadas al contexto de alta exigencia. Estos aspectos motivaron la implementación de un sistema de seguimiento basado en tecnologías como plataformas de fuerza, encoders lineales y cuestionarios subjetivos RPE y el wellness, con el propósito de generar información útil para la individualización del entrenamiento y la prevención de lesiones.

A su vez, controlar el volumen de datos en plena temporada con viajes frecuentes y múltiples responsabilidades propias del rol de preparador físico o sports scientist, se volvió una tarea compleja. Esta realidad impulsó la necesidad de desarrollar un sistema más eficiente, con menos evaluaciones pero con indicadores más sensibles a los cambios que experimentan los deportistas, permitiendo así una toma de decisiones más rápida y eficaz.

Este trabajo se enmarca, por tanto, en una propuesta de transferencia directa al ámbito profesional, en la cual el conocimiento adquirido se aplica a la mejora de los procesos reales de planificación, intervención y acompañamiento de equipos deportivos en contextos de alta competencia.

En el vóley profesional (indoor) los jugadores acumulan un gran volumen de saltos entre partidos y entrenamientos, con gran fatiga producida por estas demandas (Pawlik & Mroczek, 2022).

Las acciones responsables del éxito en el deporte, como sacar, atacar y bloquear, requieren saltos altos repetidos y aceleraciones y desaceleraciones repentinas en una distancia corta realizadas por el atleta. Por lo tanto, las habilidades importantes anteriores incluirán la fuerza y la explosividad de los músculos de las extremidades inferiores (Sheppard et al., 2009; Sheppard et al., 2012).

La función del músculo esquelético se puede evaluar con el uso de evaluaciones de curvas de fuerza-tiempo dinámicas o isométricas (Cormie et al., 2011; Haff et al., 2005; Haff et al., 2008; Kawamori et al., 2006; Nuzzo et al., 2008).

Estos 2 atributos generalmente se determinan evaluando la fuerza máxima (PF) y la tasa de desarrollo de fuerza (RFD) lograda durante un protocolo de evaluación isométrica de curva fuerza-tiempo. Es por ello que se genera la necesidad de examinar dicha curva y la cuantificación de la capacidad máxima de generación de fuerza del atleta y la velocidad a la que se puede aplicar la fuerza durante las contracciones máximas, volviéndose sumamente vital el monitoreo de algunas variables y sus derivadas, a través del uso de la tecnología, para tomar decisiones en cuanto a la planificación y gestión de las cargas por parte del staff a cargo, mejorando así su rendimiento y evitar la fatiga excesiva que induzca a una posible lesión.

Durante la última década ha crecido el interés en los profesionales relacionados al deporte utilizando el tirón isométrico de medio muslo (IMTP) como evaluación de deportistas en estudios científicos.

Aunque existe un cuerpo de literatura científica que sugiere que los resultados de las evaluaciones de la curva isométrica fuerza-tiempo se relacionan con la capacidad de desempeño dinámico, parece haber literatura contradictoria con respecto a la relevancia de la relación de las pruebas isométricas (Juneja et al., 2010; McGuigan & Winchester, 2008; McGuigan et al., 2006; West et al., 2011).

Si bien existe evidencia disponible, aunque limitada, para respaldar el uso del tirón isométrico de la mitad del muslo (IMTP) y la relación con la capacidad de desempeño dinámico, se puede observar que no hay demasiados estudios científicos que evidencien si hay relación entre ciertas métricas de algunos test para monitorizar la fatiga y simplificar el labor diario de los profesionales.

El propósito de este trabajo tiene como objetivo explorar si hay relación entre las variables tasa de desarrollo de la fuerza (RFD), derivada del (IMTP) y el RSI-mod derivado del (CMJ) y si al sufrir algún cambio alguna de estas repercute en la otra. Dicho de otra manera, si al ver cambios en una variable también está ocurriendo en la otra. Esta hipótesis pretende despertar la inquietud sobre una posible herramienta de seguimiento de la fatiga para jugadores de voleibol profesionales. Así mismo generar en la comunidad científica el interés por seguir realizando investigaciones para clarificar dicha hipótesis.

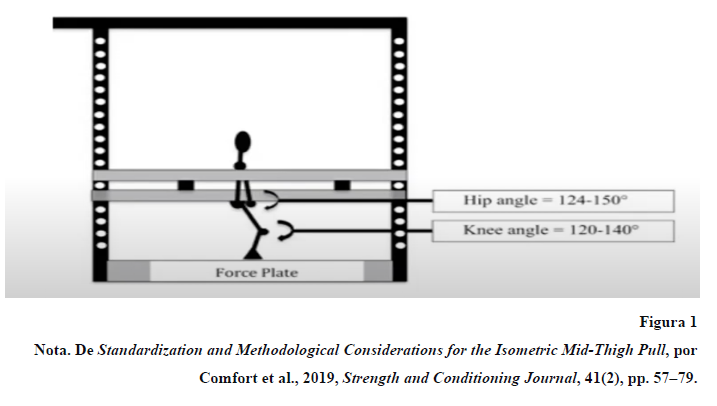

Antes de iniciar la prueba, se debe determinar la altura de la barra necesaria para obtener la posición correcta del cuerpo. Este debe ser un proceso interactivo en el que el atleta comienza con una altura de barra que le permite asumir una posición corporal que replica el inicio de la segunda posición de tirón durante la cargada de potencia . Luego, la altura de la barra debe ajustarse hacia arriba o hacia abajo para permitir que el atleta obtenga los ángulos óptimos de rodilla (125-145°) y cadera (140-150°) (Barker et al., 2018; Dos’Santos et al., 2017; Kons et al., 2018).

La posición del cuerpo debe ser muy similar a la del segundo tirón del ejercicio clean y clean grip a mitad del muslo torso erguido, ligera flexión de la rodilla que produce algo de dorsiflexión, cintura escapular retraída y deprimida, hombros arriba o ligeramente detrás del plano vertical de la barra, los pies aproximadamente centrados debajo de la barra separados aproximadamente al ancho de las caderas, las rodillas debajo y delante de la barra, y los muslos en contacto con la barra (cerca del pliegue inguinal dependiendo de la longitud de las extremidades) (Kawamori et al., 2006).

Al realizar mediciones de las articulaciones, el atleta debe asegurarse de que no se aplique tensión a la barra, sino de que se elimine toda la “holgura” (por ejemplo, flexión del codo, elevación/retracción de la cintura escapular) del cuerpo, ya que esto daría como resultado un cambio en los ángulos de las articulaciones. durante el esfuerzo máximo lo cual es indeseable (Kons et al., 2018).

Si bien el uso de una posición corporal “autoseleccionada” probablemente sea beneficioso para la eficiencia de la prueba, no se recomienda sin garantizar que los ángulos de las articulaciones de la cadera y la rodilla estén dentro de los rangos recomendados anteriormente, debido a la influencia de la posición del cuerpo en la generación de fuerza. La altura de la barra utilizada y los ángulos de las articulaciones obtenidos deben registrarse para que las mediciones repetidas puedan estandarizarse y, por lo tanto, replicar la posición del cuerpo de los individuos entre sesiones, asegurando que los resultados diferentes en pruebas posteriores no sean el resultado de un cambio en la posición del cuerpo. También se considera una mejor práctica medir el ancho de agarre de los individuos y la posición del pie y estandarizarlos para los individuos en todas las sesiones (a menos que se trabaje con atletas jóvenes donde los cambios de estatura como resultado de la maduración pueden requerir una mayor postura y ancho de agarre), ya que cada uno puede afectar el cuerpo. posicionamiento respecto a la barra (Kawamori et al., 2006).

Después de establecer la altura de la barra y la postura, se recomienda una breve sesión de familiarización con las pruebas submáximas aproximadamente 48 horas antes de la prueba (por ejemplo, pruebas de 3 x 3 segundos, cada una de 50, 75 y 90 % del esfuerzo máximo percibido). Si bien aún no se ha llegado a un consenso sobre la cantidad óptima de familiarización, casi todos los estudios IMTP utilizan cierta familiarización.

Es una técnica común utilizada para evaluar la potencia muscular de las extremidades inferiores.. La altura del salto y la producción de potencia son dos variables del CMJ que ayudan a determinar el rendimiento deportivo. Esta prueba se puede realizar tanto en una plataforma de fuerza como en una alfombra de contacto.

La prueba CMJ comienza con el sujeto de pie en posición vertical. Un movimiento rápido hacia abajo hasta una flexión de rodilla de aproximadamente 90° es seguido inmediatamente por un movimiento vertical rápido hacia arriba lo más alto posible, todo en una secuencia. La prueba se realiza con un movimiento completo del brazo.

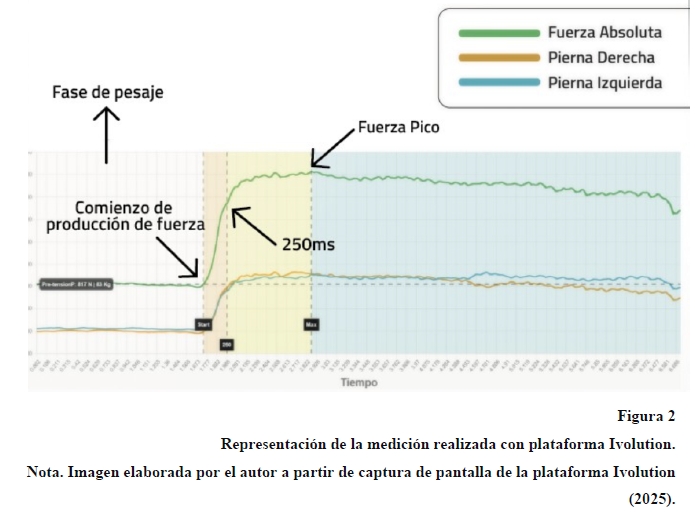

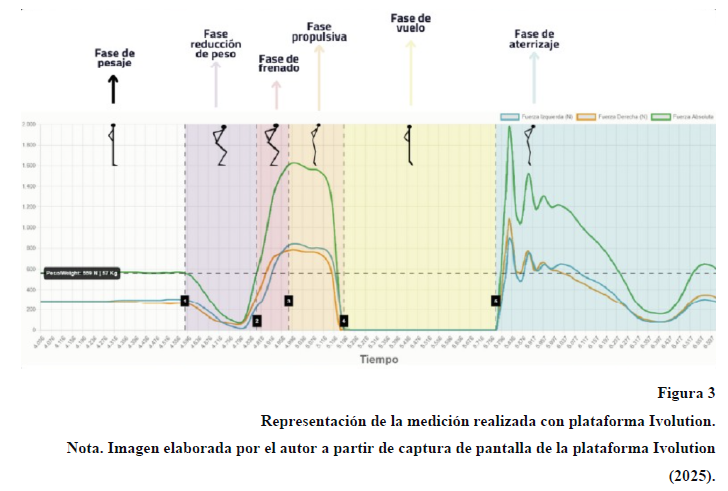

A continuación, se observa imagen descriptiva de las distintas fases de la prueba CMJ, con el fin de contextualizar el contenido

FASE 1: Fase de Pesaje

En esta primera fase, a veces llamada fase de pesaje, fase de apoyo o período silencioso, se requiere que el atleta permanezca lo más quieto posible durante al menos 1 segundo. Este es el período antes de que comience el movimiento, durante el cual se calcula el peso del sistema. El peso del sistema es el peso corporal del atleta medido en Newtons y posteriormente puede informarse en libras o kilogramos.

FASE 2: Fase reducción de peso

Es donde el atleta comienza el contramovimiento al relajar primero los músculos agonistas, lo que resulta en una flexión combinada de caderas y rodillas, que también incluye cierta dorsiflexión. Esta fase comienza en el inicio del movimiento, que generalmente se identifica como el instante en el que el Peso Corporal se reduce por debajo de un valor umbral establecido de fuerza. En esta fase, el atleta baja y “descarga” o muestra una fuerza menor que el peso corporal porque esencialmente está en caída libre. Esta fase se define por una velocidad creciente en dirección negativa.

FASE 3: Fase de Frenado

Es donde el atleta desacelera (es decir, “frena”) su centro de masa. Después de que el atleta alcanza su fuerza más baja en la fase 2 y la fuerza vuelve al peso del sistema, comienza el frenado. En este punto, el atleta sigue aplicando fuerza para desacelerar su masa. Visualmente, el atleta todavía se está moviendo hacia abajo. Esta fase comienza desde el instante de la velocidad negativa máxima del COM hasta que la velocidad del COM aumenta a cero. Esto coincide con la parte inferior del CMJ, entre el sombreado rojo y verde.

FASE 4: Fase Propulsiva

Esta fase también ha sido denominada fase concéntrica, de propulsión y de impulso en algunos estudios. La fase propulsiva es donde el atleta extiende con fuerza sus caderas, rodillas y tobillos para propulsar su COM verticalmente. Esta fase comienza cuando se alcanza una velocidad positiva del COM (*se ha utilizado con éxito un umbral de velocidad de 0.01 m’s-1 para identificar el inicio de la fase propulsiva).

FASE 5: Fase de vuelo

Esta fase comienza en el instante del despegue. El atleta abandona las plataformas con la intención de alcanzar el desplazamiento máximo positivo del COM (es decir, la Altura Máxima) antes de que la gravedad lo empujé de nuevo hacia abajo. La fase de vuelo comienza en el instante del despegue y termina en el instante del contacto (cuando el atleta vuelve a tocar las plataformas.

FASE 6: Fase de caída

La 6 y última fase CMJ es la fase de caída, que comienza en el instante en que el atleta entra en contacto con la plataforma de fuerza después de la fase de vuelo. En esta fase, el atleta aplicará un impulso neto que será igual al impulso de propulsión para desacelerar el COM desde la velocidad a la que entra en contacto con la plataforma de fuerza hasta llegar a cero. Se considera que la fase de aterrizaje del CMJ ha finalizado cuando la velocidad del COM vuelve a ser cero.

La fuerza máxima sustenta el rendimiento en muchas tareas deportivas y, como tal, los profesionales e investigadores suelen realizar el seguimiento de la fuerza, generalmente mediante pruebas de repetición máxima (RM) (Cormie et al., 2011; Seitz et al., 2014; Suchomel et al., 2016).

Si bien las pruebas de RM son confiables pueden percibirse como fatigantes, presentan un mayor riesgo potencial de lesiones y solo brindan información relacionada con la carga máxima levantada (Comfort & McMahon, 2015; Comfort & Pearson, 2014; Dos’Santos et al., 2017).

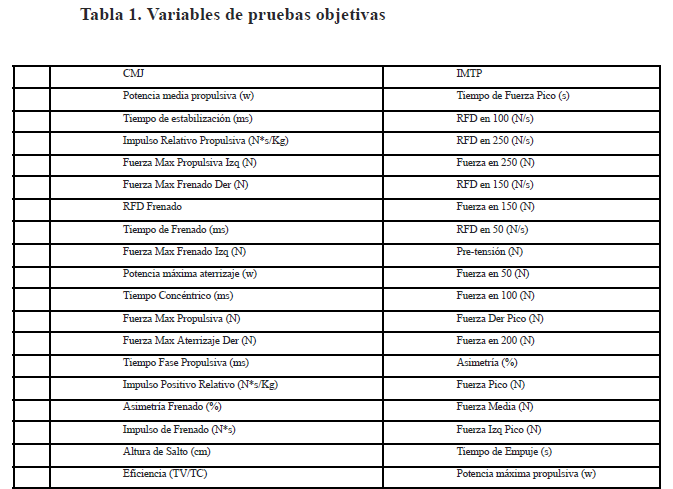

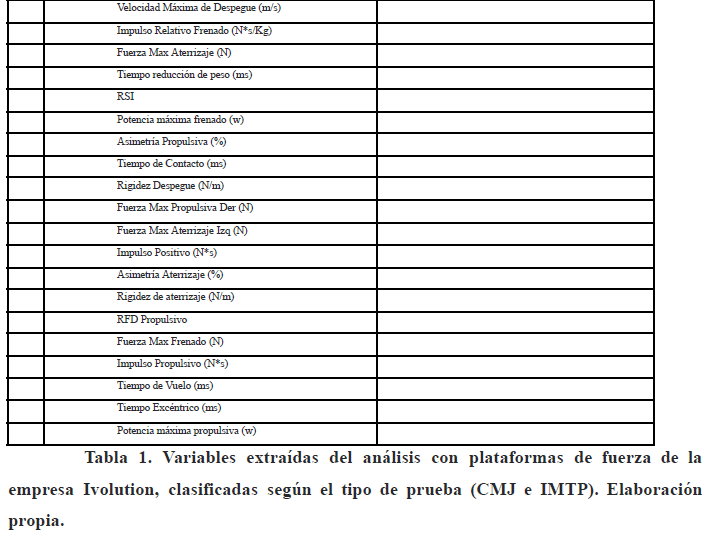

Contrariamente, las pruebas isométricas, como el tirón isométrico de la mitad del muslo (IMTP). han ganado popularidad en la comunidad del rendimiento deportivo como herramienta de evaluación (Giles et al., 2022), siendo potencialmente más seguras (De Witt et al., 2018), menos fatigantes y permiten la cuantificación de la fuerza máxima (PF), cabe destacar que el tiempo empleado es de solo pocos segundos para realizar dicho test. La ejecución de este, así como método de entrenamiento isométrico, puede ser importante considerarlo en tareas con tiempo limitado dentro las sesiones de entrenamiento debido a su corta duración. La misma, brinda una variedad de medidas de la tasa de desarrollo de fuerza (RFD) en distintos niveles de fuerza con relación al tiempo, que permite una mejor interpretación a la hora de apreciar dicho test (Comfort et al., 2015) (ver tabla 1). Se ha demostrado que es altamente confiable tanto dentro como entre sesiones, con baja variabilidad y bajo error de medición (Kons et al., 2018; De Witt et al., 2018; Comfort et al., 2015).

Durante la última década ha habido un mayor interés en que los investigadores de ciencias del deporte utilicen el IMTP como evaluación de las poblaciones de deportistas en estudios científicos.

Esto ha logrado que se lleve a cabo para identificar y categorizar la investigación existente que relaciona el IMTP con las evaluaciones deportivas dinámicas e identificar lagunas en la literatura que justifican investigaciones futuras (Giles et al., 2022; Pierce, 2022).

Si bien existe evidencia disponible, aunque limitada y algo controvertida, para respaldar el uso del tirón isométrico de la mitad del muslo (IMTP) y la relación con la mejora en la altura de salto (CMJ). Se puede apreciar que en literatura que cubre la confiabilidad del IMTP y CMJ pero generalmente se lo estudia por separado (Merrigan et al., 2021).

Sin embargo en un estudio de Paul Comfort y col. (Comfort et al., 2018) han podido relacionar el rendimiento del IMTP con el rendimiento en numerosas tareas deportivas (Comfort & Pearson, 2014). Específicamente, la PF absoluta se ha asociado con el rendimiento en levantamiento de pesas (Beckham et al., 2013) 1RM en sentadilla y cargadas de potencia (McGuigan & Winchester, 2008; McGuigan et al., 2006) rendimiento en salto vertical (Kawamori et al., 2006; Kraska et al., 2009) tiempos de sprint corto y cambio de dirección (Spiteri et al., 2014; Thomas et al., 2015) rendimiento en ciclismo de sprint (Stone et al., 2004) y rendimiento en lanzamiento (Whittington et al., 2009).

Por el contrario, West et al. (2011) en su estudio no informaron relaciones significativas entre la PF absoluta y los tiempos de sprint cortos o la altura del salto, aunque sí observaron grandes correlaciones entre la PF relativa (PF/peso corporal) y estas variables en jugadores de la liga de rugby.

De manera similar, Nuzzo et al. (2008) reportaron sólo una pequeña relación entre la PF absoluta y la altura del salto, pero una gran relación entre la PF relativa y la altura del salto.

Así mismo, desde un tiempo a esta parte, distintos autores han realizado estudios relacionando a la altura de salto en CMJ y la fatiga neuromuscular en distintas pruebas. Por ejemplo Luis A. Marco-Contreras y col. (2021) Han concluido que el CMJ es un indicador válido para observar el grado de estrés o fatiga en deportistas. Tomando referencias a la altura del salto.

En 1995, Young (1995) En un estudio, otras variables como la altura de salto dividido el tiempo de contacto en el piso, a este índice se lo llama RSI y lo clasificaron de la siguiente manera: Saltos de Ciclo de Estiramiento-Acortamiento (CSS) lentos: >250ms y saltos CSS rápidos: 100-250ms. Este índice, es una relación entre dos variables que en matemáticas indica cuántas veces un número contiene al otro. Se utilizan los índices para hacer comparaciones entre dos cosas, en este caso, se está comparando la altura del salto (expresada en centímetros) con el tiempo de contacto (expresado en segundos), que es básicamente la cantidad de tiempo que un atleta está en contacto con el suelo entre saltos.

Sin embargo, con los recientes avances en la tecnología del rendimiento deportivo, como los transductores de posición lineal (encoder), las placas de fuerza, etc., podemos calcular el RSI para saltos no pliométricos como el CMJ, utilizando el tiempo de despegue en lugar del tiempo de contacto que incluye el tiempo necesario para realizar las fases excéntrica y concéntrica del ciclo de estirado-reducción (Ebben & Petushek, 2010).

En palabras simples, se mide cuántos centímetros de altura alcanzada por milisegundo de tiempo en contacto con el suelo.

En la actualidad surge la inquietud por la comunidad científica del deporte por vincular variables del IMPT y el CMJ.

En un artículo más reciente, Bishop et al. (2018) analizaron qué métricas utilizar durante las pruebas de CMJ, observando que estas pueden diferir según el objetivo, como el indicador de rendimiento deportivo, el monitoreo de la fatiga neuromuscular o el retorno al rendimiento en atletas lesionados. Al existir múltiples razones para utilizar el CMJ, se cuestiona si deberían emplearse las mismas métricas en diferentes escenarios.

Siguiendo con el objetivo de vincular métricas y observar si tienen relación entre sí para obtener información útil en la toma de decisiones, Gathercole et al. (2015a, 2015b) realizaron investigaciones sobre estas asociaciones, demostrando que la altura del CMJ puede ser menos sensible para determinar si un atleta se encuentra fatigado.

Al considerar la asociación entre el CMJ y la fuerza, investigaciones anteriores han demostrado que la fuerza máxima del CMJ está fuertemente asociada con la capacidad de producción de fuerza máxima durante el tirón isométrico de la mitad del muslo (IMTP; r = 0.43–0.64), la sentadilla isométrica (r = 0.64) y las cargas de sentadilla trasera de 1RM (r = 0.79) (Gathercole et al., 2015a; Young, 1995).

Lo mismo puede decirse de la potencia máxima del CMJ, que muestra grandes relaciones con las medidas de fuerza en múltiples estudios. Específicamente, la potencia máxima se ha asociado con la capacidad de producción de fuerza máxima durante el IMTP (r = 0.43–0.75), la sentadilla isométrica (r = 0.71) y la fuerza máxima al hacer sentadillas (r = 0.66–0.84) (Dos’Santos et al., 2017; Gathercole et al., 2015a; Young, 1995). Como era de esperar, la altura del salto también se ha utilizado comúnmente como métrica al investigar asociaciones con medidas de fuerza, tanto en datos absolutos como relativos. Por ejemplo, estudios previos han demostrado relaciones débiles a moderadas con la fuerza máxima absoluta durante el IMTP (r = 0.27–0.41) (McGuigan et al., 2006; Gathercole et al., 2015a), la fuerza máxima isométrica en sentadilla (r = 0.07) y el 1RM en sentadilla trasera (r = 0.22) (Gathercole et al., 2015a). Sin embargo, cuando estas relaciones se determinaron con niveles de fuerza relativos, los valores cambiaron considerablemente: fuerza máxima IMTP (r = 0.59), fuerza máxima isométrica en sentadilla (r = 0.28) y 1RM de sentadilla trasera (r = 0.69). Por el contrario, se han informado fuertes asociaciones en otros estudios entre la altura del CMJ y la fuerza máxima excéntrica, tanto en valores absolutos (r = 0.74) como relativos (r = 0.79) durante la sentadilla (Dos’Santos et al., 2017).

¿Variables del tirón de medio muslo (IMTP) se pueden relacionar con el test CMJ para monitorear fatiga y rendimiento en el vóley?

Existe relación entre RFD de IMTP y el tiempo de contacto en CMJ, al sufrir algún cambio de una variable repercute en la otra.

Se llevó a cabo un estudio observacional, longitudinal y descriptivo con enfoque correlacional, cuyo objetivo fue analizar la relación entre variables neuromusculares extraídas del tirón isométrico de medio muslo (IMTP) y del salto con contramovimiento (CMJ) en jugadoras profesionales de vóley. El estudio se integró dentro de un plan de seguimiento individualizado del rendimiento y la fatiga, incorporando herramientas objetivas y subjetivas de evaluación durante una temporada competitiva oficial.

La fatiga fue evaluada tanto de manera subjetiva como objetiva. En cuanto a la evaluación subjetiva, se emplearon cuestionarios digitales y de manera individual donde se accedía desde sus dispositivos móviles personales. Dichos cuestionarios usados fueron el Wellness y escalas de esfuerzo percibido (RPE). En el cuestionario de Wellness, las jugadoras califican variables como fatiga general, calidad del sueño, dolor muscular y estrés en una escala de 1 a 5, donde 1 indicaba un estado muy negativo y 5 un estado óptimo. La suma de las cuatro variables permitía un valor ideal de 20 puntos, denominado Readiness, que reflejaba un estado óptimo de preparación, mientras que valores más bajos indican mayor fatiga percibida. En la escala de RPE, la puntuación variaba de 1 (ausencia de esfuerzo) a 10 (esfuerzo máximo percibido tras la sesión). El cuestionario de Wellness debía completarse entre 30 minutos y una hora antes del primer estímulo del día, mientras que el RPE se registraba dentro de los 30 minutos posteriores a cada estímulo de entrenamiento o partido.

Para la evaluación objetiva de la fatiga neuromuscular, se utilizó el análisis del salto con contramovimiento (CMJ) mediante plataforma de fuerza. Se prestó especial atención a la fase excéntrica del salto, considerando que disminuciones en la fuerza de frenado, la rigidez elástica o la potencia excéntrica son indicadores sensibles de fatiga neuromuscular acumulada.

Posteriormente, se exploró la relación entre el índice de Readiness y el RSI_mod obtenido en el CMJ, como análisis combinado de fatiga percibida y rendimiento neuromuscular.

La muestra inicial estuvo compuesta por 20 jugadoras pertenecientes al equipo Villa Dora, de la ciudad de Santa Fe, Argentina, que compite en la Liga Argentina Femenina A1. La edad promedio fue de 21,4 ± 5,3 años, con un rango entre 15,5 y 35,1 años. Se incluyeron jugadoras de todas las posiciones: armadoras, centrales, puntas, opuestas y líberos. Durante las dos últimas semanas del torneo, cuatro jugadoras dejaron de ser consideradas para los testeos por motivos físicos o técnico-tácticos, finalizando el proceso con 16 jugadoras activas.

Los criterios de inclusión fueron: pertenencia al plantel de Liga A1, participación regular en los entrenamientos (≥80%) y ausencia de lesión en el momento del test. Como criterios de exclusión se consideraron la presencia de lesión aguda o crónica, o la decisión técnica por bajo rendimiento o falta de adherencia al programa.

Las evaluaciones se realizaron en las instalaciones del club, en un gimnasio equipado con pesas libres, plataformas de fuerza y encoder lineal. El protocolo se ejecuta siempre en el mismo lugar y horario, bajo supervisión directa del preparador físico y del staff técnico completo. Las pruebas comenzaron el 16 de enero de 2025 y se realizaron de forma semanal durante 16 semanas consecutivas, todos los martes. En cada sesión se registraron pruebas de CMJ e IMTP, junto con la escala de percepción del esfuerzo (RPE) y un cuestionario diario de bienestar (wellness) que incluía sueño, dolor muscular, fatiga, estado de ánimo y estrés, completado mediante formularios digitales de Microsoft forms.

El IMTP se realizó sobre plataforma de fuerza (Ivolution) con barra fija. Se ajustó la altura de la barra para mantener ángulos articulares estándar (rodilla entre 125–145° y cadera entre 140–150°). Cada jugadora realizó tres intentos máximos de 5 segundos, con 2 minutos de descanso. Se registraron la fuerza máxima absoluta y la tasa de desarrollo de la fuerza (RFD) en ventanas como 100, 150 y 250 ms. Algunas ejecuciones fueron filmadas para análisis técnico posterior.

El CMJ se ejecutó también en plataforma de fuerza, sin uso de brazos, con tres intentos por jugadora y 60 segundos de recuperación. Se midieron la altura del salto y el tiempo de contracción total, y se calculó el RSI-mod (altura en metros dividida por el tiempo de contracción en segundos). Las fases del salto fueron segmentadas para su análisis (pesaje, excéntrica, frenado, propulsiva, vuelo y caída).

Previo a cada sesión se realizó una entrada en calor estandarizada, que incluía ejercicios de zona media y saltos submáximos. Aunque las jugadoras ya estaban familiarizadas con los protocolos, se repetían instrucciones y se realizaban correcciones técnicas si era necesario. El entorno de trabajo se mantuvo constante en todas las sesiones.

Durante la temporada también se utilizó un encoder lineal (Vitruve, ex Speed4Lift) para monitorear la velocidad media propulsiva (VMP) en ejercicios de fuerza, proporcionando a las jugadoras feedback inmediato a través de una tablet. En la semana 3 se realizó un test de perfil fuerza-velocidad, que permite personalizar los programas de entrenamiento en función de las necesidades individuales. Si bien no se correlacionaron directamente los datos del encoder con los de fuerza y fatiga, su uso formó parte del seguimiento integral.

El registro, limpieza y análisis de todos los datos estuvo a cargo del preparador físico. Se utilizó Power BI, Python y R para sistematizar la información, generar gráficos y calcular correlaciones de Pearson entre variables del IMTP y CMJ. Los datos fueron visualizados en dashboards interactivos que permitían filtros por jugadora, posición, semana y variable. Estos tableros fueron compartidos de forma parcial con las jugadoras, como herramienta educativa, y de forma completa con el cuerpo técnico.

Finalmente, se realizaron charlas semanales para concientizar sobre aspectos clave del rendimiento como el descanso, la alimentación, la higiene del sueño y la autorregulación. Este enfoque integral permitió tomar decisiones ajustadas a cada situación y brindó a las deportistas herramientas para comprender y gestionar su estado físico y emocional durante la temporada.

Con el objetivo de mejorar la robustez estadística y minimizar la influencia de datos atípicos o faltantes individuales, el análisis de correlaciones entre las variables del IMTP y CMJ se basó en los valores promedio semanales por posición (armadoras, centrales, puntas, opuestas y líberos). Esta estrategia permitió representar de manera más estable el comportamiento grupal de cada rol de juego a lo largo de la temporada, asegurando mayor consistencia en la interpretación de las asociaciones neuromusculares evaluadas.

FIN PRIMERA PARTE

PROFESOR SEBASTIAN ARABI.