Toda sesión debe comenzar respondiendo a tres preguntas clave:

Al final de la sesión, el entrenador debe reforzar el “por qué” y el “cómo”, para consolidar el aprendizaje y generar una narrativa coherente.

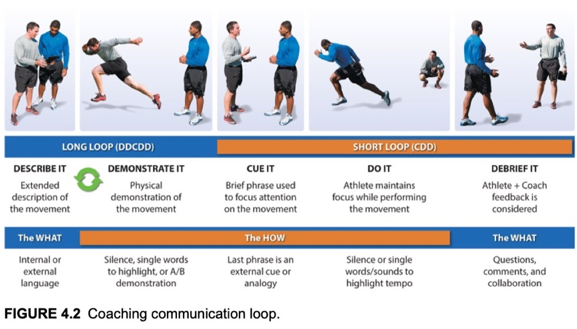

La intervención verbal de un entrenador no puede ser arbitraria ni constante. Debe seguir un ciclo lógico que respete los tiempos del aprendizaje motor y la capacidad de atención del atleta. Para ello, Winkelman propone un modelo práctico y efectivo conocido como DDCDD, que representa las cinco fases principales de una indicación verbal bien estructurada:

Ejemplo: “Queremos que este salto termine con una caída estable y silenciosa”.

Ejemplo: “Fijate cómo empuja el suelo y mantiene el pecho al frente”.

Ejemplo: “Empujá el suelo como si te quemara”.

Pregunta útil: “¿Qué imagen se te vino a la mente cuando hiciste el salto?”

Cuándo usar el bucle largo vs. el bucle corto

Diseñar una buena indicación verbal no es cuestión de intuición. Es un proceso técnico y creativo que combina claridad lingüística, conocimiento del movimiento y comprensión del atleta.

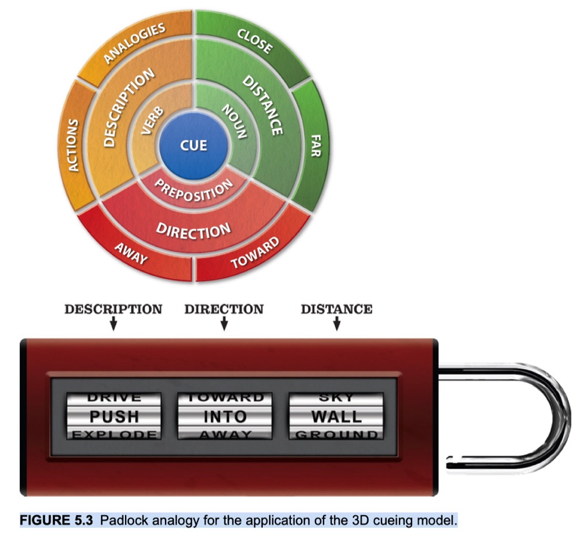

El código genético de una indicación: distancia, dirección y descripción

Ejemplo: “Empujá el suelo hacia atrás como si fuera una cama elástica”.

Uso de sustantivos, verbos y analogías verbales

Cada indicación debe estar alineada con la intención principal del movimiento.

Uso de ropa, cintas y marcadores como referencia

Palabras clave para describir sensaciones en la demostración

Las analogías condensan instrucciones técnicas complejas en una sola imagen mental, favoreciendo el aprendizaje implícito y la retención.

Tipos de analogías

Ejemplo: “Saltá como si escaparas de un incendio”.

Ejemplo: “Corré como si llevaras una copa llena de agua”.

Ejemplo: “Aterrizá como un gato”.

Claves para una buena analogía

Mala analogía: “Movete como el viento”.

Buena analogía: “Movete como una serpiente entre piedras”.

El aprendizaje motor no depende exclusivamente de repeticiones o tecnología. En el centro del proceso está la herramienta más poderosa: la palabra del entrenador.

Desde la práctica deliberada hasta el uso de analogías, cada estrategia verbal debe diseñarse con intención y adaptarse al contexto. Una buena indicación no solo corrige: modela, guía y transforma la experiencia del atleta.

Entrenemos también nuestra capacidad de comunicar: porque el lenguaje es el puente entre lo que imaginamos y lo que el cuerpo termina haciendo.

Este contenido está basado en el libro The Language of Coaching de Nick Winkelman, una obra que logra unir ciencia y práctica en el arte de enseñar el movimiento.

AGRADECEMOS AL PROF PABLO PRIOTTI POR COMPARTIR CON NOSOTROS ESTE RESUMEN